1. 서 론

2. 재료 및 방법

2.1 국가 해양생태계 종합조사 바닷새 조사

2.2 해양보호생물 바닷새 분포에 따른 국제적 중요 장소 파악

2.3 토지피복도 분석을 통한 종별 서식 특성 비교

3. 결 과

3.1 해양보호생물 바닷새 분포 현황

3.2 해양보호생물 바닷새의 지역별 분포 및 국제적 중요 지역(IIS)

3.3 종별 서식 특성 비교

4. 고 찰

5. 제언 및 결론

1. 서 론

국내 연안습지와 외해에는 포유류, 무척추동물, 해조류, 파충류, 어류, 조류 등 다양한 해양생물이 서식하며, 복잡한 해양생태계를 형성하고 있다(Kim et al., 2007). 그 중 조류는 연안 생태계에서 중요한 생물군으로, 영양물질 순환, 서식지와 생물다양성 유지, 환경 변화의 지표, 서식지 간 상호 의존성 강화 등 다양한 생태적 기능 및 지위를 통해 해양 생태계의 균형을 유지하는 데 기여한다(Green and Elmberg, 2014).

바닷새(Coastal birds)는 바다 또는 연근해(바닷물이 들어오고 나가는 모든 서식지가 해당)에서 생활사의 일정 또는 핵심적인 시기에 생활하는 모든 조류를 총칭하며, 서식지 이용 유형에 따라 해양성조류(Seabirds), 섭금류(Wading birds), 습지조류(Marshbirds), 연안성조류(Shorebirds), 오리류(Waterfowl) 등으로 구분된다(MOF, 2015).

해양 생태계의 상위 포식자이자 생물지표종인 바닷새(Kushlan, 1993)는 연안의 습지, 하구, 만, 갯벌 및 근해의 무인도서 등에서 취식, 번식, 월동 및 중간기착을 위한 필수적인 서식지를 형성하며, 이러한 지역은 해양생태계 내에서 바닷새의 핵심적인 환경으로 간주된다(BirdLife International, 2005; Li et al., 2009).

한국의 서남해 갯벌은 넓은 조수 간만의 차로 광범위한 조간대 서식지를 형성하여 동아시아-대양주 철새 이동경로(East Asian - Australasian Flyway, EAAF)를 이용하는 수백만 개체의 도요물떼새들의 중요한 중간기착지로 인식되고 있으며(Barter, 2006), 근해의 여러 무인도서는 해양성조류(Seabirds)의 집단 번식지로 그 중요성이 인정되어 천연기념물, 국립공원 특별보호구, IUCN 보호지역 카테고리Ⅰa(엄정보호구역) 등으로 지정되어 보호받고 있다(Gang et al., 2008; Lee et al., 2016).

그러나 현대 사회의 급속한 발전과 인간 활동 증가로 인해 이러한 해양 생태계는 심각한 개발압력을 받고 있으며, 특히 해양환경 중 연안습지생태계는 보전과 개발의 충돌 문제가 보다 잘 드러나는 영역이다(Kirwan and Megonigal, 2013). 대한민국은 20세기 후반 경제 성장을 이유로 갯벌 면적의 25% 이상이 매립되었으며(Murray et al., 2014), 시화지구 및 새만금 등 무분별한 대규모 간척으로 인해 갯벌생태계가 크게 훼손되었다(Hua et al., 2015). 이로 인해 갯벌 의존성이 강한 바닷새의 서식지와 분포 패턴에 중대한 영향을 미쳤으며(Piersma and Lindström, 2004), 세계자연보전연맹(IUCN)은 EAAF 중 한반도의 서해안을 생물다양성 감소의 최대 취약 지역으로 지목하였다(Mackinnon et al., 2012). 이러한 맥락에서 국내 연안습지 및 외해에 서식하는 바닷새 중 보호 가치가 높은 종들의 분포 현황과 선호 서식지를 파악하는 연구는 시급히 요구된다.

현재 해양수산부는 「해양 생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」(MOLEG, 2008)에 따라 우리나라 고유종, 개체수가 현저하게 감소하는 종, 학술적‧경제적 가치가 높거나 국제적으로 보호가치가 높은 종 중 어느 하나에 해당하는 해양생물을 “해양보호생물”로 지정하여 관리하고 있으며, 2024년 기준으로 바닷새 16종이 포함되어 있다. 국내 생태계에서 환경부 지정 멸종위기야생생물, 국가유산청 지정 천연기념물 등 국가보호종의 분포는 지역 및 생태계 관리 측면에서 가장 우선시되는 요소 중 하나로 간주된다. 그러나 해양보호생물은 국가보호종임에도 불구하고 상대적으로 낮은 중요도로 평가받으며, 조사와 연구에서도 경시되는 경향이 있다. 이로 인해 멸종위기야생생물이나 천연기념물과 중복되는 일부 종을 제외하고는 구체적인 분포현황과 실태에 대한 해양보호생물 자료는 매우 부족하며, 이를 보완하기 위한 체계적인 조사와 관리가 이루어져야 한다.

바닷새는 해양 생태계 피라미드의 정점에 위치하며, 하위 분류군의 분포에도 직·간접적인 영향을 미칠 수 있다. 이에 본 연구는 우리나라를 이용하는 바닷새의 분포현황과 서식지 선호도를 분석하여 해양생물 다양성 증진, 보호정책 마련 및 해양공간관리 방안을 마련하는 데 필요한 자료를 제공하기 위하여 이루어졌다.

2. 재료 및 방법

2.1 국가 해양생태계 종합조사 바닷새 조사

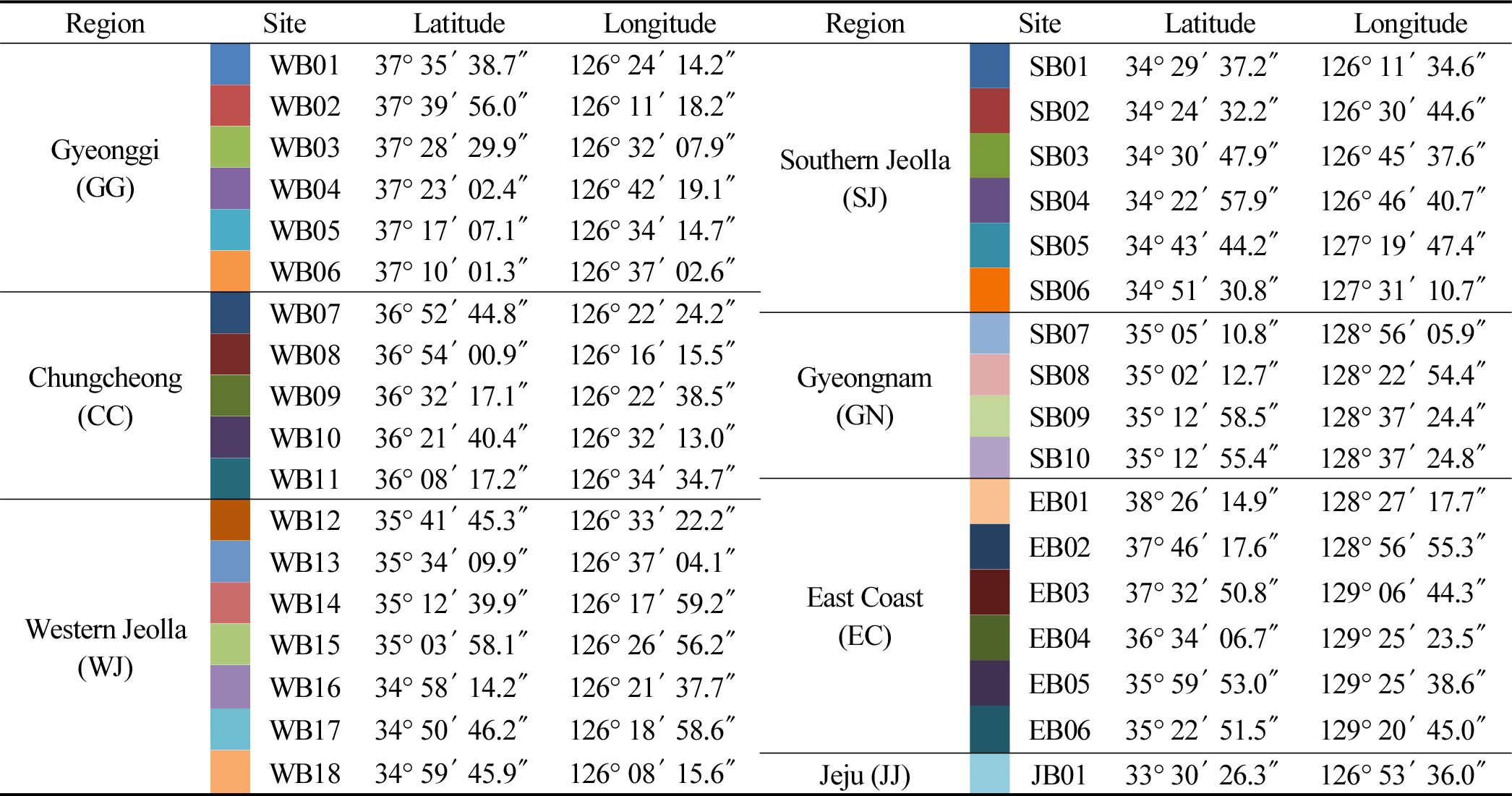

본 연구는 국가 해양생태계 종합조사의 일환으로 참여한 2015년부터 2023년까지의 바닷새 조사 결과를 이용하였으며, 조사 정점의 선정, 조사 방법 및 분석에 이르는 일련의 과정은 “국가 해양생태계 종합조사 조사 지침서”(MOF and KOEM, 2023)에 따라 이루어졌다. 바닷새 조사는 국내 주요 연안습지 35개소 정점을 기준으로 수행되었다(Table 1, Fig. 1). 기본 조사는 도요물떼새류를 비롯한 이동철새의 국내 도래 상황을 고려하여 춘계와 추계로 구분하여 연 2회 실시되었고, 일부 연도에 추가적으로 하계 및 동계 조사가 이루어졌다(Table 2). 현장조사는 바닷새를 확인하기에 최적의 시간인 만조 2시간을 전·후로 실시하였다. 데이터의 오류검증과 조사 인원의 안전 확보를 위해 2인 1조로 구성된 2조 이상이 동시에 선조사(line transect method)를 실시하였으며, 바닷새 대단위 군집이 확인된 지역은 쌍안경(Swarovski, 8배) 및 망원경(Swarovski, 20∼60배)을 통해 정점조사(point count method)를 병행하였다. 개체수 중복 방지를 위해 조사 횟수에 따른 최대개체수로 산출하여 분석하였다. 본 연구에서는 해양성 조류의 조사 방법 중 연구 지역의 특성을 고려하여 선박조사(boat survey)를 선택하였다(Allcorn et al., 2003). 선박조사는 해양성 조류의 종, 개체수 및 발견 위치를 확인할 수 있는 방법으로, 해안으로부터 5 km 범위를 설정하고 수행하였다. 조사 시 선박의 이동 속도는 시속 20 km 이내로 제한하였으며, 지그재그 형태로 운행하면서 선박 수직 양안 500 m 구간을 관찰하였다. 관찰된 해양보호생물의 위치는 GPS 좌표를 획득하였으며, 관찰된 지점은 종에 따라 구분하였다. 바닷새 목록은 ‘연안습지 바닷새 보전․관리연구’ 보고서(MOF, 2015)에 수록된 바닷새 목록 및 한국조류목록(2009)을 기준으로 기재하였고, 한국의 새(Lee et al., 2005), 한국의 도요물떼새(Park et al., 2013)를 참조하였으며, 우점도(Dominance, Dom.)는 다음 공식에 의해 구하였다.

※ 우점도는 군집 내에서 각각의 종이 양적으로 어느 정도 우세한가를 나타내는 지수로, McNaughton(1967)의 지수를 이용하였다.

Table 2.

Seasonal Survey Efforts by Year (2015-2023)

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |

| Spring | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Summer | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - |

| Autumn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Winter | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |

2.2 해양보호생물 바닷새 분포에 따른 국제적 중요 장소 파악

EAAF 네트워크 장소의 식별, 지정 및 관리는 동아시아-대양주 철새이동경로 파트너쉽(EAAFP)에 따라 이루어지며, 이는 Wetlands International이 운영하는 WPE (Waterbird Population Estimates) 프로그램에서 제공하는 물새 개체군 크기 추정치를 기반으로 한다(Mundkur and Langendoen, 2022). 국제적 중요 지역(Internationally Important Sites, IIS)는 람사르 협약 기준 6에 따라 정의되며, “습지는 한 종 또는 물새의 아종 개체군에서 개체의 1%가 정기적으로 도래하는 경우 국제적으로 중요한 것으로 간주되어야 한다”(Ramsar Convention Bureau, 2000)고 명시되어 있다. 또한 도요물떼새와 같은 이동철새는 특정 지역에서 일시적으로 머물다 통과하는 특성이 있어, 해당 지역의 실제 개체군 크기는 특정 시점에 존재하는 개체군보다 클 수 있다. 이를 고려하여 이들에게는 중간기착지 기준(staging criteria)을 적용하며, 기준값은 개체수의 0.25%로 설정된다. 이러한 기준을 충족하는 지역 역시 국제적으로 중요한 장소로 인정된다(Bamford et al., 2008).

따라서 본 연구에서는 해양보호생물로 지정된 바닷새를 대상으로 종별로 1% 이상의 개체수가 관찰된 지역을 국제적 중요 장소로 파악하였으며, 도요물떼새에 속하는 종의 경우에는 0.25% 기준을 적용하였다. 단, 검은머리물떼새(Haematopus ostralegus)는 도요물떼새임에도 불구하고 국내에서 번식과 월동을 하는 특성을 고려하여 1% 기준을 적용하였다.

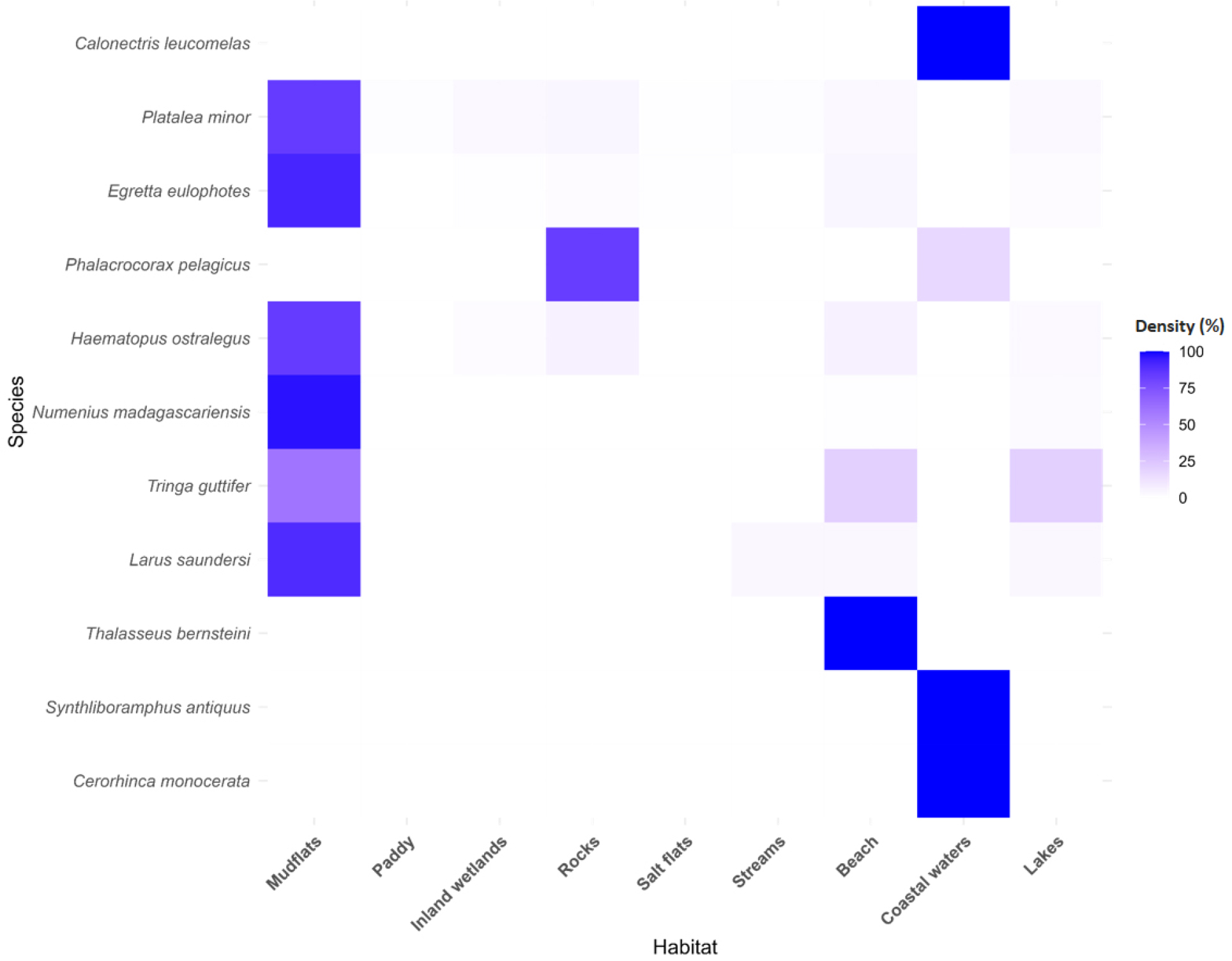

2.3 토지피복도 분석을 통한 종별 서식 특성 비교

본 연구에서는 세분류 토지피복도(EGIS, 2019)를 활용하여 좌표값에 기반한 서식지 유형을 분석하였다. 토지피복도 데이터는 [해상도, 토지피복 유형]의 특성을 가지며, 종별 서식 분포는 조사된 개체수 비율로 환산하여 비교하였다. 시각화는 R 프로그램(4.4.1)의 ggplot2 패키지를 활용하여 히트맵 형태로 구현하였으며(Wickham, 2011), 이를 통해 종별 서식지를 효과적으로 비교하였다. 또한 서식 특성 분석을 위해 Monte Carlo 시뮬레이션을 사용한 카이제곱 검정을 수행하였으며, 이는 희소 데이터로 인한 기대값의 불확실성을 보완하기 위함이다. 이를 통해 종별로 특정 서식지를 유의미하게 선호하는지를 평가하였다.

3. 결 과

3.1 해양보호생물 바닷새 분포 현황

2015년부터 2023년까지 수행된 조사에서 해양수산부 지정 해양보호생물로 분류되는 바닷새는 아비(Gavia stellata), 슴새(Calonectris leucomelas), 저어새(Platalea minor), 노랑부리백로(Egretta eulophotes), 쇠가마우지(Phalacrocorax pelagicus), 검은머리물떼새, 알락꼬리마도요(Numenius madagascariensis), 청다리도요사촌(Tringa guttifer), 넓적부리도요(Eurynorhynchus pygmeus), 검은머리갈매기(Larus saundersi), 뿔제비갈매기(Thalasseus bernsteini), 바다쇠오리(Synthliboramphus antiquus), 흰수염바다오리(Cerorhinca monocerata) 등 13종 20,300개체(최대개체수의 합)가 관찰되었다(Table 3). 이 중 알락꼬리마도요가 8,349개체(41.1%)로 가장 많이 관찰되었고, 검은머리물떼새(6,260개체, 30.8%), 검은머리갈매기(2,047개체, 10.1%), 저어새(1,991개체, 9.8%), 노랑부리백로(964개체, 4.7%)의 순으로 나타났다.

조사 권역별 분포 현황을 살펴보면, 동해안 권역에서 가장 많은 9종의 해양보호생물이 발견되었고, 전라남부 권역과 전라서부 권역에서는 각각 8종과 7종이 확인되었다. 개체수(세부지역별 최대개체수의 합)로는 경기 권역이 9,462개체로 가장 많았으며, 이어 충청 권역(7,421개체)과 전라서부 권역(1,842개체)의 순으로 나타났다. 권역별 최우점종은 경기 권역에서는 알락꼬리마도요(47.7%), 충청 권역은 검은머리물떼새(55.5%), 전라서부 권역은 알락꼬리마도요(48.9%)로 조사되었고 이 외에도 전라남부 권역에서는 검은머리갈매기(60.5%), 경남 권역은 알락꼬리마도요(47.9%), 제주 권역은 슴새(58.3%), 동해안 권역에서는 쇠가마우지(85.9%)가 가장 많이 분포하는 것으로 나타났다.

Table 3.

Regional distribution status of Coastal birds as Protected marine species

| No. | Scientific name | GG | CC | WJ | SJ | GN | JJ | EC | Total | Dom. | Habitat trait |

| 1 | Gavia stellata | 1 | 2 | 3 | <0.1 | Seabirds | |||||

| 2 | Calonectris leucomelas | 21 | 5 | 26 | 0.1 | Seabirds | |||||

| 3 | Platalea minor | 1,191 | 222 | 510 | 32 | 21 | 13 | 2 | 1,991 | 9.8 | Wading birds |

| 4 | Egretta eulophotes | 474 | 216 | 248 | 21 | 3 | 1 | 1 | 964 | 4.7 | Wading birds |

| 5 | Phalacrocorax pelagicus | 568 | 568 | 2.8 | Seabirds | ||||||

| 6 | Haematopus ostralegus | 1,928 | 4,120 | 164 | 34 | 14 | 6,260 | 30.8 | Shorebirds | ||

| 7 | Numenius madagascariensis | 4,518 | 2,675 | 900 | 219 | 35 | 1 | 1 | 8,349 | 41.1 | Shorebirds |

| 8 | Tringa guttifer | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.1 | Shorebirds | ||||

| 9 | Eurynorhynchus pygmeus | 2 | 1 | 3 | <0.1 | Shorebirds | |||||

| 10 | Chroicocephalus saundersi | 1,350 | 186 | 17 | 487 | 7 | 2,047 | 10.1 | Seabirds | ||

| 11 | Thalasseus bernsteini | 2 | 2 | <0.1 | Seabirds | ||||||

| 12 | Synthliboramphus antiquus | 74 | 74 | 0.4 | Seabirds | ||||||

| 13 | Cerorhinca monocerata | 1 | 1 | <0.1 | Seabirds | ||||||

| No. of species | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 13 | |||

| No. of individuals | 9,462 | 7,421 | 1,842 | 805 | 73 | 36 | 661 | 20,300 | |||

3.2 해양보호생물 바닷새의 지역별 분포 및 국제적 중요 지역(IIS)

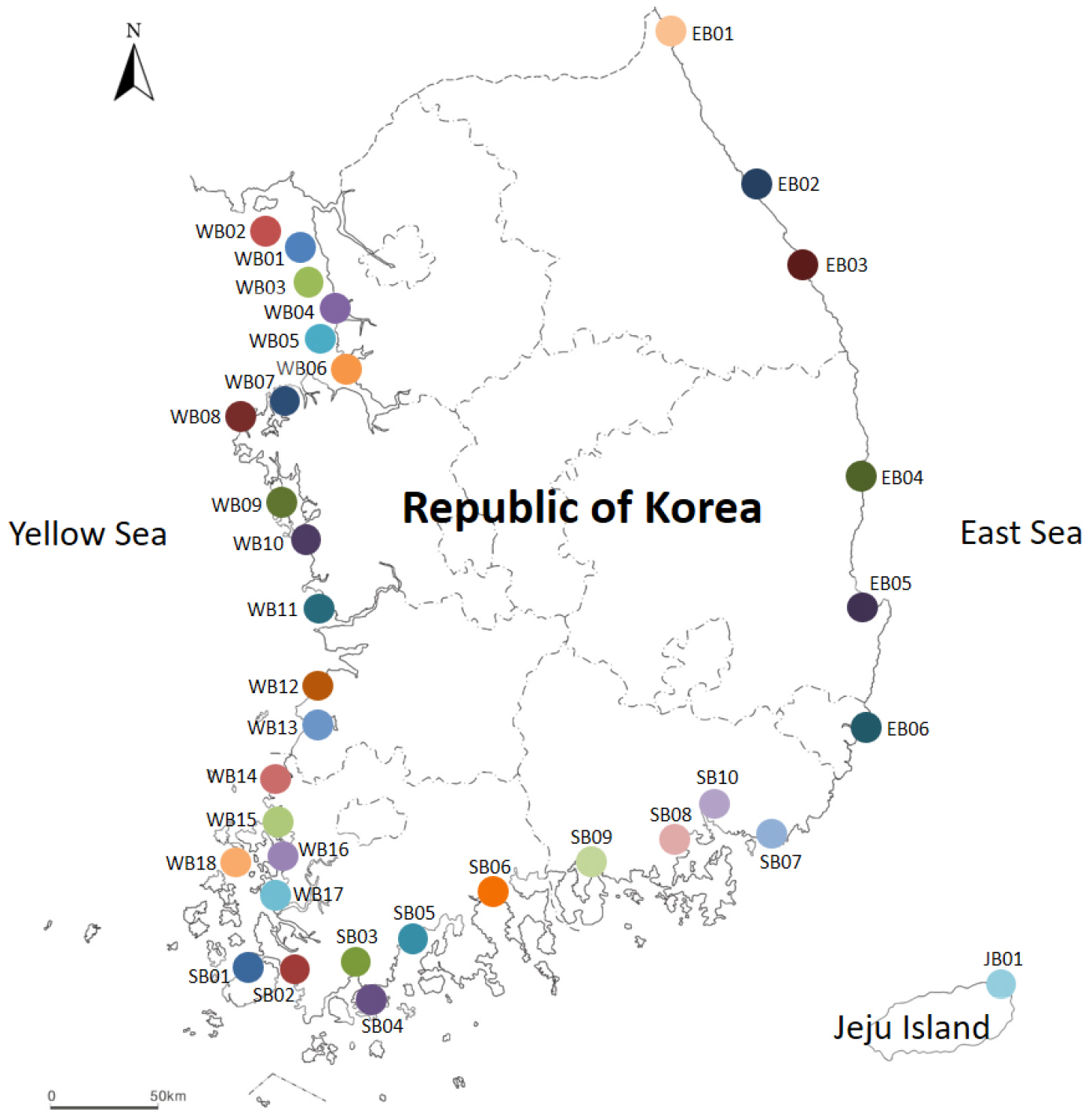

국내 연안습지 35개소 전 지역에서 해양보호생물 바닷새의 서식이 확인되었으며, 그 중 9종은 IIS 기준치(1%, 이동성 도요물떼새의 경우 0.25%) 이상의 개체수가 서식하는 것으로 분석되었다(Table 4, Fig. 2). 알락꼬리마도요는 가장 많은 30개 지역에서 서식이 확인되었으며, 이 중 비인/장항(WB11) 지역을 비롯한 10개소가 IIS 기준(0.25%)을 충족하였다. 노랑부리백로는 27개 지역에서 발견되었으며, 영광(WB14) 지역 등 6개소에서 IIS 기준치(1%) 이상의 개체수가 관찰되었다. 저어새는 26개 지역에서 발견되었고, 영광 지역을 비롯한 7개소가 IIS 기준(1%)에 부합하였다. 검은머리물떼새는 21개 지역에서 확인되었으며, 비인/장항 지역 등 3개소가 IIS 기준(1%)을 충족하였다. 검은머리갈매기는 12개 지역에서 발견되었고, 순천만(SB06) 및 강화도(WB01) 지역 2개소에서 IIS 기준치(1%) 이상의 개체수가 관찰되었다. 쇠가마우지는 3개 지역에서 발견되었으며, 거진해안(EB01) 지역이 IIS 기준(1%)에 부합하였다. 3개 지역에서 확인된 청다리도요사촌과 2개 지역에서 관찰된 넓적부리도요는 각각 순천만 지역과 비인/장항 지역에서 IIS 기준(0.25%)을 충족하였다. 뿔제비갈매기는 곰소만(WB13)에서만 발견되었으며, 이 지역이 IIS 기준(1%)에 부합하였다. 아비, 슴새, 바다쇠오리, 흰수염바다오리의 경우 기준치 미달이거나 개체수 추정이 불가하여 분석에서 제외되었다.

총 35개 연안습지 중 12개 지역이 IIS 기준을 충족하였으며, 경기 권역의 6개 전 지역이 모두 IIS 기준에 부합하는 것으로 확인되었다. 충청 권역과 전라서부 권역은 각 2개소, 전라남부 권역과 동해안 권역은 각각 1개소가 IIS 기준에 부합하였다. 해역별로 구분 시 서해가 10개소로 가장 많았으며, 남해와 동해는 각각 1개소가 IIS 기준에 부합하였다. WB11은 가장 많은 종(5종)이 기준치 이상의 개체수가 도래하는 지역으로 분석되었으며, WB01은 4종, WB03, WB04, WB14, SB06은 각 3종이 이에 해당되는 것으로 나타났다.

Table 4.

Internationally Important Sites for the distribution of Coastal birds as Protected marine species

| No. | Scientific name | Observed Sites | Thresholds | Site (No.) | PMS | EW | NM | |

| 1 | Platalea minor | 26 | 1% | 50 | WB01, WB02, WB03, WB04, WB06, WB11, WB14 (7) | ○ | Ⅰ | ○ |

| 2 | Egretta eulophotes | 27 | 1% | 75 | WB01, WB03, WB05, WB10, WB11, WB14 (6) | ○ | Ⅰ | ○ |

| 3 | Phalacrocorax pelagicus | 3 | 1% | 250 | EB01 (1) | ○ | ||

| 4 | Haematopus ostralegus | 21 | 1% | 110 | WB04, WB06, WB11 (3) | ○ | Ⅱ | ○ |

| 5 | Numenius madagascariensis | 30 | 0.25% | 90 | SB06, WB01, WB02, WB03, WB04, B05, WB06, WB11, WB13, WB14 (10) | ○ | Ⅱ | |

| 6 | Tringa guttifer | 3 | 0.25% | 3 | SB06 (1) | ○ | Ⅰ | |

| 7 | Eurynorhynchus pygmeus | 2 | 0.25% | 2 | WB11 (1) | ○ | Ⅰ | |

| 8 | Chroicocephalus saundersi | 12 | 1% | 340 | SB06, WB01 (2) | ○ | Ⅱ | |

| 9 | Thalasseus bernsteini | 1 | 1% | 1 | WB13 (1) | ○ | Ⅰ | |

3.3 종별 서식 특성 비교

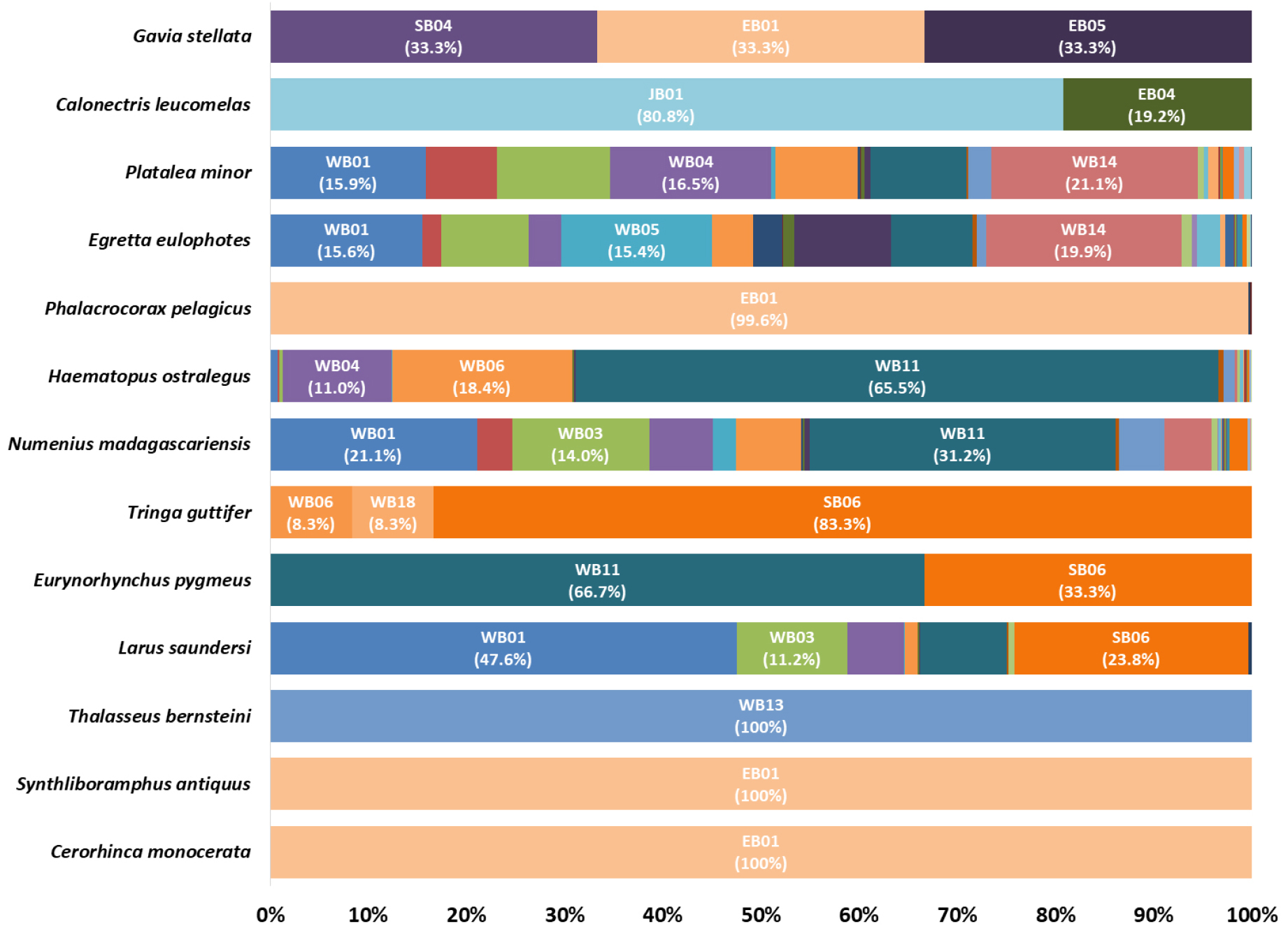

토지피복 세분류로 관찰 위치에 따라 서식지 이용 특성을 분석한 결과, 종 간 서식지 분포에는 유의한 차이가 있었다(χ² = 2821.3, p < 0.001)(Fig. 3). 알락꼬리마도요는 97.8%가 갯벌에 서식하는 것으로 나타났으며, 노랑부리백로와 검은머리갈매기 역시 각각 96.1%와 95.4%가 갯벌에서 관찰되었다. 저어새는 갯벌에서 81.8%가 발견되었으며, 일부 개체는 호소(9.2%)와 해양수(4.0%)에서도 서식하는 것으로 나타났으며, 검은머리물떼새는 갯벌(68.2%)과 모래사장(30.5%)에서 발견되었다. 청다리도요사촌은 주로 갯벌(66.7%)을 선호하였으며, 모래사장과 호소에서도 각 16.7%가 관찰되었다. 뿔제비갈매기는 모래사장에서 100%의 서식 선호도를 보였고, 쇠가마우지는 바위(85.9%)에서 주로 발견되었으며, 해양수에서도 14.1%가 관찰되었다. 슴새, 바다쇠오리, 흰수염바다오리는 연안부로 조사 범위가 한정되어 해양수에서만 확인되었다.

4. 고 찰

해양수산부에서 제시한 바닷새 구분(MOF, 2015)에 따라 연구를 통해 확인된 해양보호생물 바닷새는 Seabirds 7종, Wading birds 2종, Shorebirds 4종 등 모두 13종이었으며, 이 중 알락꼬리마도요, 검은머리물떼새, 검은머리갈매기, 저어새, 노랑부리백로 등 우점을 이루는 5종은 주로 서·남해안 갯벌 지역에서 많은 개체가 관찰되었다. 이들 지역은 2021년 유네스코 세계자연유산으로 등재된 ‘한국의 갯벌(Getbol, Korean Tidal Flats)’을 비롯하여 람사르 습지, 습지보호지역, 해양보호구역 등으로 지정되어 보호·관리되고 있는 곳이다(UNESCO World Heritage Centre, 2021; MOF, 2023). ‘한국의 갯벌’은 서천, 고창, 신안, 보성-순천의 4개 지역으로 구성되어 있으며, EAAF 상에서 멸종위기 철새와 국제적으로 중요한 물새들의 중간기착지로서 탁월한 보편적 가치를 인정받았다(UNESCO, 2023). 특히 알락꼬리마도요와 같은 이동성 도요물떼새는 갯벌을 주요 서식지로 선호하며(Barter and Series, 2002), 조사 결과 대부분이 갯벌에서 서식하는 것으로 확인되었다. 더불어 노랑부리백로, 검은머리갈매기, 저어새 등도 갯벌을 주요 서식지로 이용하였다. 이는 한국의 갯벌이 이들 바닷새에게 필수적인 생태적 서식지임을 보여주며, 이러한 서식지의 보전 및 관리가 필요함을 시사한다.

가장 많은 개체수가 확인된 알락꼬리마도요는 주로 서해안 갯벌 조간대의 펄갯벌에 서식하는 칠게(Macrophthalmus japonicus)에 의존하여 먹이를 선택하는 대형 도요류이다(Piersma, 1985). 이러한 생태적 습성으로 인해 관찰된 개체의 97.8%가 갯벌을 선호하였으며, 특히 광활한 규모, 큰 조차, 다양한 퇴적상 및 지형학적 특징을 지닌 서해 갯벌(Ong et al., 2021)에 주로 분포하는 것으로 확인되었다. 본 종은 EAAF를 따르는 대표적인 이동철새로, 번식지와 월동지를 연결하는 장거리 이동 과정에서 봄과 가을철 국내 서남해 갯벌에 중간기착한 후 취식 및 휴식을 하며 목적지까지 이동에 필요한 에너지를 보충한다(Driscoll and Ueta, 2002). 이들은 대규모 개체군이 도래함에도 불구하고 경쟁을 최소화하고 자원을 효과적으로 이용하기 위해 여러 갯벌에 분산된 형태로 분포하는 것으로 보인다(Goss-Custard et al., 1995; Yi, 2001). 이러한 분포는 이동패턴과 더불어 성공적인 장거리 이동을 가능하게 하는 중요한 요인으로 여겨진다(Sheehy et al., 2011). 실제로 경기권역 및 충청권역에서 주로 확인된 알락꼬리마도요는 비인/장항, 강화도, 영종도를 비롯하여 가장 많은 30개 지역에서 관찰되었으며, 이는 그들의 생태적 특성과 이동 습성에 기인한 것으로 판단된다.

검은머리물떼새는 주로 충청 권역과 경기 권역에서 관찰되었고, 확인된 21개 연안습지 지역 중 비인/장항, 화성, 송도/시흥에서 전체 개체수의 94.9%가 집중 분포하는 것으로 나타났는데, 이는 국내에서는 주로 서해안 지역의 유·무인도 및 연안을 중심으로 번식하며, 특히 비인/장항의 유부도와 인근 부속섬은 주요 번식지이자 동아시아 지역 최대 월동지(Yi, 2001)라는 점에서 기인한다. 이 종은 동죽(Mactra veneriformis)과 개량조개(Mactra chinensis) 등의 이매패류(bivalve) 및 서해비단고둥(Umbonium thomasi)을 포함한 복족류를 주로 섭식한다(Yi, 2001). 번식기 이외에는 일반적으로 생물량이 풍부한 조수 경계부에서 취식 활동이 활발히 이루어지며(Schwemmer et al., 2016), 만조 시에는 갯벌(68.2%)과 모래사장(30.5%)에서 집단 휴식을 취하는 행동 특성을 보였다. 이러한 취식 및 행동 전략은 서해 지역의 조수 간만의 차에 따른 생태적 적응으로 판단된다.

검은머리갈매기는 강화도와 순천만에서 IIS 기준치(1%)를 초과하는 개체수가 기록되어 두 지역이 국제적으로 보호가 필요한 주요 서식지임을 보여준다. 이들은 칠게와 길게(Macrophthalmus dilatatus), 갯지렁이류 등 무척추동물을 주로 섭식하며(Park, 2010), 갯벌에서의 서식 비율이 95.4%에 이를 정도로 갯벌 의존도가 높은 것으로 분석되었는데, 이는 갯벌이 먹이 공급원뿐 아니라 휴식과 번식을 위한 적합한 환경임을 보여주는 결과로 판단된다. 본 종은 일반적으로 해안 염습지 및 강 하구에서 번식하는 것으로 알려져 있으나(Shi et al., 1988), 국내에서는 주로 경기권역의 간척지를 번식지로 이용하는 경향을 보였으며(Park, 2010), 이는 자연 서식지의 감소 및 연안부 개발로 인한 서식지 변화에 따른 적응으로 판단된다.

저어새는 동아시아에만 제한적으로 분포하며, 한국 서해안은 전 세계 개체군의 93%가 번식하는 핵심 지역으로 알려져 있다(Kwon, 2017). 본 연구에서는 26개 지역에서 발견되었고, 이 중 영광, 비인/장항, 경기권역의 지역 7개소가 IIS 기준치(1%)를 충족하였다. 이들 지역은 국내 주요 번식지로 알려져 있다(Kwon, 2017; Yoo, 2023). 본 종은 주로 갯벌 및 강 하구, 해안, 논 등 수심이 얕은 습지에서 동물성 먹이를 섭취하며(Swennen and Yu, 2005), 이를 반영하여 갯벌(81.8%) 이외에 취식, 휴식, 번식 등을 고려한 다양한 유형의 서식지에서도 소수 개체수가 확인되었다.

노랑부리백로는 동아시아 지역에 제한적으로 분포하는 종으로(Guo-An et al., 2005), 한국에서는 주로 서해안의 무인도에서 번식한다(Son et al., 2021). 본 연구에서는 27개 연안습지에서 관찰되었고, 그 중 6개소에서 IIS 기준치(1%) 이상의 개체수가 확인되었다. 특히 가장 많은 개체수가 확인된 영광(WB14) 인근 칠산도는 매년 100쌍 이상의 번식 개체군이 확인되는 중요한 번식지로서(NRICH, 2020), 주변 영광 백수 갯벌을 주요 채식지로 이용한다(Son et al., 2021). 이는 노랑부리백로가 번식지와 인접한 갯벌을 포함한 특정 지역에서 높은 밀도로 서식하고 있음을 시사하며, 이러한 갯벌 의존성은 본 연구(96.1%) 및 Lee(2010)의 연구 결과와도 일치하였다.

그 외 관찰된 해양보호생물은 국제적 멸종위기종 청다리도요사촌(EN), 넓적부리도요(CR), 뿔제비갈매기(CR)를 비롯하여, 해양성조류 5종(아비, 슴새, 쇠가마우지, 바다쇠오리, 흰수염바다오리)이 확인되었는데, 청다리도요사촌, 넓적부리도요는 춘·추계 이동시기에 도요물떼새 무리에 섞여 국내에 매우 적은 개체수가 기착 및 통과하는 종이며(Hua et al., 2015), 2016년도부터 국내에 지속적으로 도래하여 영광 칠산도 등지에서 번식하는(Lee et al., 2021) 뿔제비갈매기는 번식지 인근 고창해안에서 소수의 개체가 관찰되었다. 한편, 아비, 슴새, 바다쇠오리, 흰수염바다오리는 주로 외해에서 활동하는 종으로, 기상 악화나 건강 상태 저하 시 연안으로 유입되며 관찰 빈도는 낮았다. 이들은 해양 환경을 100% 선호하는 생태적 특성을 보였다. 쇠가마우지는 주로 동해안에서 확인되었으며, 근해 해상에서 활동하면서도 주간에 연안 바위에서 휴식하는 습성을 보이며(Park, 2014), 바위에서의 서식 비율은 85.9%로 높았다. 이러한 종들의 생태적 특성과 도래 패턴에 따라 제한된 지역에서 적은 개체수가 관찰된 것으로 판단된다.

외해에서 서식하는 해양보호생물 바닷새는 아비, 슴새, 바다제비, 쇠가마우지, 바다오리, 바다쇠오리, 뿔쇠오리, 흰수염바다오리 8종이며, 전체 해양수산부 보호종 16종 중 50%를 차지한다. 그러나 이러한 높은 비율에도 불구하고 서식지에 대한 불리한 접근성, 조사방법 부재, 집단번식지 보호지역 설정, 종별 생태적 정보 부족 등으로 인해 일부 특정종의 주요 번식지에서의 연구가 주를 이루며(Park, 2013; Nam et al., 2014; Hart et al., 2021; Kim et al., 2023), 외해상의 해양성조류 분포에 대한 연구는 활발히 진행되지 않고 있다(Park et al., 2012).

동해안은 겨울철 해양성조류의 주요 월동지로서 다양한 바닷새가 도래하는 중요한 생태적 공간이다(Park et al., 2012). 그러나 기존의 바닷새 조사는 주로 연안을 중심으로 이루어져, 외해에 서식하는 해양성조류의 개체수와 종다양성을 충분히 반영하지 못하는 한계를 가졌다. 이를 보완하기 위해 실시한 동해안 월동 바닷새 현황 조사 결과, 연안에서는 거의 관찰되지 않았던 아비류, 바다오리류 등 다양한 해양성조류가 확인되었다. 이는 기존 조사 방식의 한계를 극복하고, 외해 생태계의 중요성을 재확인한 사례라 할 수 있다.

생물다양성이 풍부하고 이를 충족시키기 위한 다양한 서식지를 포함한 연안은 바닷새의 중요한 서식지이지만, 종에 따라 외해 또한 취식지, 번식지, 월동지로서 중요성을 갖는다. 더욱이 최근 들어 해상풍력 발전단지 개설 등 외해에 대한 개발압이 점점 증가하는 시점에서 외해 생물군 분포에 대한 관심도 늘어나고 있다. 이러한 상황에서 연안 중심의 조사 방식만으로는 전체적인 바닷새 서식 및 분포를 충분히 파악하기 어려우며, 선박 기반의 외해 분포 조사를 통해 보다 정확한 데이터를 확보할 필요가 있다.

5. 제언 및 결론

본 연구는 연안습지를 중심으로 서식하는 해양 생태계의 최상위 포식자인 바닷새의 분포와 서식 특성에 대한 기초자료의 중요성을 강조하였다. 바닷새는 높은 이동성으로 인해 일관된 결과 도출이 어려운 분류군이지만, 이들의 생태적 특성과 분포 조사는 복잡한 해양 생태계 구조를 이해하고 실시간 변화에 대응하기 위한 필수적인 과정이다. 종별 서식 특성 분석 결과는 해양보호구역 지정 및 서식지 관리 정책 수립에 중요한 근거 자료로 활용될 수 있으며, 각 종의 생태적 요구를 고려한 맞춤형 보호 전략이 필수적임을 시사한다. 다양한 서식지에 대한 차별화된 보호와 복원 계획 수립 및 조치는 해양 생물 다양성 보전에 중요한 역할을 할 것이다. 이를 위해 연안뿐만 아니라 외해를 포함한 생태계 현황 파악과 보호구역 지정 확대, 서식지 관리, 개발 전 생태계 영향 평가 강화 등의 정책적 노력이 요구되며, 이러한 연구와 정책적 접근은 장기적이고 과학적인 해양공간관리 체계 구축에 기여할 수 있을 것으로 판단된다.