1. 서 론

1.1 연구배경 및 목적

1.2 연구지역

2. 재료 및 방법

3. 결 과

3.1 표층퇴적물의 함량 변화

3.2 표층퇴적물의 입도상수 변화

4. 토 의

4.1 송호해빈 조간대의 모래감소와 유출

4.2 송호해빈 조하대의 실트 증가와 점토 감소

5. 결 론

1. 서 론

1.1 연구배경 및 목적

해빈(beach)은 조석(tide) 영향보다 파랑(wave)의 영향을 주로 받는 곳으로 모래나 자갈과 같은 미고결 퇴적물로 구성되며(Davies, 1985), 연안에서 갯벌, 하구와 더불어 대표적인 퇴적환경 중 하나이다. 또한 바람이나 파랑과 같은 외부적인 요인으로 쉽게 이동하는 모래의 특성으로 인해 지형변화가 심한 매우 역동적인 환경으로도 알려져 있다(Shepard, 1963; Komar, 1976).

우리나라 해빈은 동해, 서해, 남해에 걸쳐 여러 곳에 위치해있으며 각각 다양한 지형적인 특징과 퇴적물 조성, 환경적인 특성을 가지고 있다. 동해 해빈은 수심이 급감하는 지형적인 특징과 함께 평균조차가 30 ㎝ 이하인 소조차 환경(Davies, 1964)이며 남해, 서해안에 비해 파랑(wave)과 연안류(longshore current)의 작용으로 모래와 자갈로 구성된 해빈이 탁월하다(Kim and Lee, 2015). 또한 여름철 태풍에 의한 폭풍파로 해빈 침식에 따른 해안선의 후퇴가 우세하고 가을철에는 여름철의 심한 침식 이후 해빈의 평형작용으로 퇴적이 나타나 해안선은 바다쪽 전진이 나타난다고 하였다(Lee et al., 2005).

서해 해빈은 동해에 비해 상대적으로 높은 조차를 보이며 파랑보다 조석의 영향이 크며 해저지형은 완만한 특징을 보인다. 서해 해빈에 있어 연구지역과 같은 중조차 해빈(Davies, 1964)의 퇴적학적인 연구는 주로 태안반도 주변의 만리포, 천리포와 고창군의 광승리 및 동호해빈 그리고 서해 남부 쪽의 임자도 해빈 등에서 이루어졌다(Chu et al., 1996; Ryu et al., 2004; So et al., 2010, 2012). 주로 지형측량에 따른 계절적 해빈 경사도 변화와 조간대 해빈 퇴적물의 입도 변화를 알아보았는데 특히, Sung and Bang(2005)은 동절기 조간대 해빈 표층퇴적물의 입도 분석을 통해 퇴적물의 이동 경향을 살펴보기도 하였다. 이처럼 우리나라 주변 해빈의 퇴적학적인 연구는 주로 서해안 중부와 남부 일부 해빈에서 계절에 따른 시·공간적인 변화와 조간대에 국한된 표층퇴적물의 입도 변화에만 이루어졌다. Jang et al.(2010)은 표층퇴적물의 입도분포가 지형적인 요인과 수로 분포에 따라 특징적인 퇴적물 분포와 퇴적구조를 형성한다고 하였다. 따라서 해빈환경에서 표층퇴적물이 주는 퇴적학적인 정보의 중요성은 매우 크다 할 수 있다.

따라서 본 연구는 서해와 남해의 접경 지역에 위치해 있는 송호해빈 조하대 지역에서 표층퇴적물의 15년(2007~2022) 동안의 변화를 통해 연구지역 조하대 퇴적물의 특징과 변화의 의미를 규명하고자 한다. 또한 본 연구결과를 토대로 추후 진행될 수리역학적인 연구 결과와 함께 송호해빈 퇴적환경을 이해하고 2014년 이후로 급격히 변화되고 있는 해남군 송지면 해안가 일대에 인위적인 환경 변화에 보다 능동적인 대처를 하기 위한 방안을 강구하는데 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다.

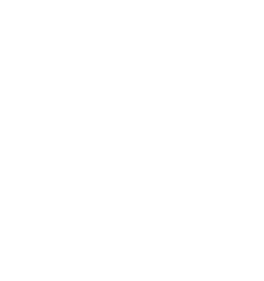

1.2 연구지역

연구지역은 행정구역상 전남 해남군 송지면에 속하며 77번 국도를 통해 땅끝 관광지로 이어져 있다. 해빈의 길이는 남북방향으로 약 680 m, 폭은 저조시 200 m 가량이며 해빈의 고조 해빈면이 위치한 상부는 상대적으로 경사가 급하지만 중하부로 갈수록 전반적으로 완만한 경사도를 보이며 남서 방향으로 개방되어 있다. 해안선은 남쪽 암반 지역을 제외하고 대부분 계단식 호안과 같은 인공구조물로 둘러싸여 있으며 북쪽은 소형 선박들을 정박시킬 수 있는 송호항이 위치하고 있다.

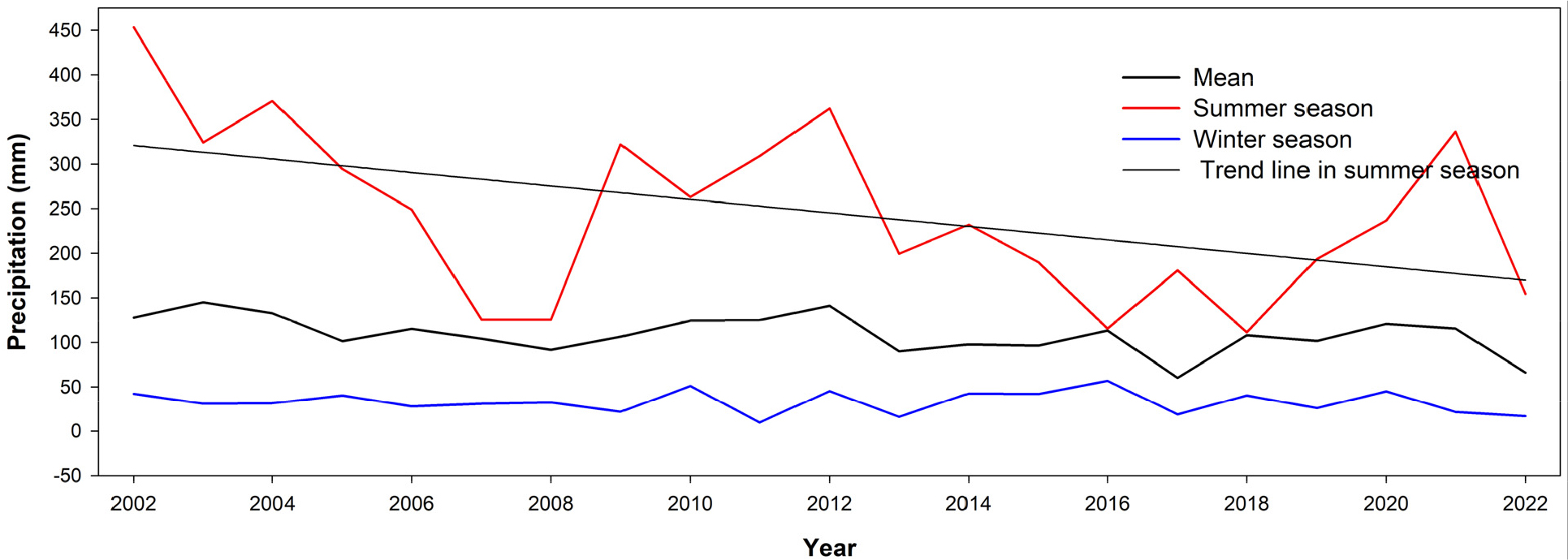

해남 기상대(34.55375°, 126.56907°)의 지난 20년(2002~2022) 간 기상자료를 분석한 결과, 연평균 기온과 강수량은 각각 13.5℃, 108.9 ㎜ 였고 여름에 높고 겨울에 낮은 경향을 보였다. 연평균 풍속은 22 cm/s 로 봄(3~4월)에 높았으며 가을(9~11월)에 상대적으로 낮았다. 연구지역의 최대 풍속은 96.9 cm/s 으로 주로 4, 7, 8월에 높았으며 남서풍(SW) 계열의 바람이 우세하였다. 전반적으로 지난 20년 동안 해남 지역의 평균기온은 증가하였고 강수량 및 풍속은 감소하는 경향을 보였다.

연구지역 주변(땅끝항)의 조석은 반일주기의 조석으로서 일조부등을 보이며 평균해면은 192 ㎝ 이고 소조차 120.8 ㎝, 대조차 287.6 ㎝, 평균조차는 204.2 ㎝로 연구지역 해안은 Davies(1964)의 분류기준에 의해 중조차 해안(mesotidal coast)에 속한다.

2. 재료 및 방법

연구지역 해빈 조하대 퇴적물의 분포 특성을 알아보기 위해 표층퇴적물을 채취하였다. 퇴적물 시료의 채취는 장기간의 분포 변화를 알아보기 위해 2007년 5월과 2022년 11월에 동경 126° 30′ 40.0″ ∼ 126° 31′ 13.7″와 북위 34° 18′ 10.1″ ∼ 34° 18′ 54.9″ 범위 내에서 100 ×100 m 간격의 총 65개 정점에서 시행되었다(Fig. 1). 소형 선박으로 정점 간의 이동을 하였으며 정점의 위치는 소형 GPS (Garmin GPS 64s, USA)를 통해 결정되었고, 표층퇴적물 채취는 퇴적물의 특성에 따라 Lapond type Grab-sampler와 Vanveen Grab-sampler에 의해 이루어졌다.

채취된 표층퇴적물은 실험실로 옮겨와 Ingram(1971)의 표준입도분석 방법에 따라 입도분석이 수행되었다. 먼저 유기물 및 탄산염 제거, 산기 세척(따라붇기) 등 전처리 과정을 거쳤고, 전처리가 완료된 시료는 4 Ø (62,5 ㎛) 체로 습식체질(wet sieving)을 하여 조립질 시료와 세립질 시료로 분리하였다. 조립질 시료는 드라이오븐에서 110℃로 24시간 동안 완전히 건조시킨 후 진탕기(Ro-tap sieve shaker)를 이용하여 15분 동안 체질하여 입도 별로 무게를 구하였고, 세립질 시료는 입자의 침전 속도를 고려한 피펫방법(pipette method)에 의해 무게를 구하여 조립질 시료와 세립질 시료 무게를 합한 뒤 각 구간에서의 무게 백분율을 구하였다. 측정된 모든 자료는 도해적 방법(graphic method)에 의해 처리하였고, 통계적 입도 상수는 Folk and Ward(1957)의 계산식에 의해 구하였다. 또한 10 Ø 보다 세립한 입도의 질량은 외삽법에 의한 균등분배 방식으로 구하였다.

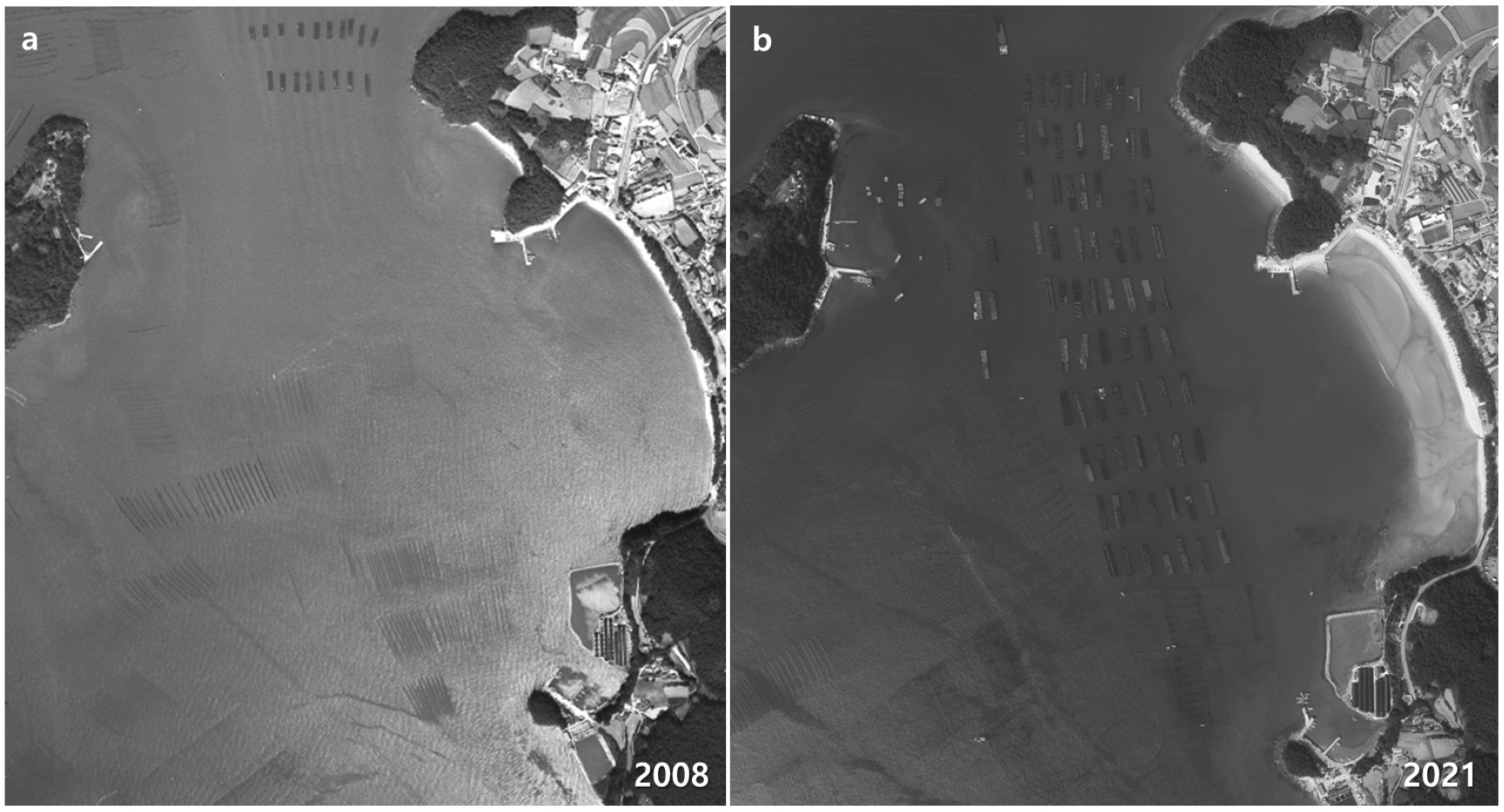

그리고 연구지역 주변 환경의 변화를 분석하기 위해 국토지리정보원의 항공사진을 이용한 해안선 변화를 추적하여 연구지역의 15년 동안의 지형변화와 조하대 표층퇴적물 분포의 변화를 분석하였다. 분석에 이용된 항공사진은 1/25,000의 축척으로 1969년, 1972년, 1985년, 1994년, 1997년, 2008년, 2021년에 각각 촬영된 것이었으며, 특히 2008년과 2021년의 항공사진을 가지고 주변 환경의 변화를 비교 분석하였다.

3. 결 과

3.1 표층퇴적물의 함량 변화

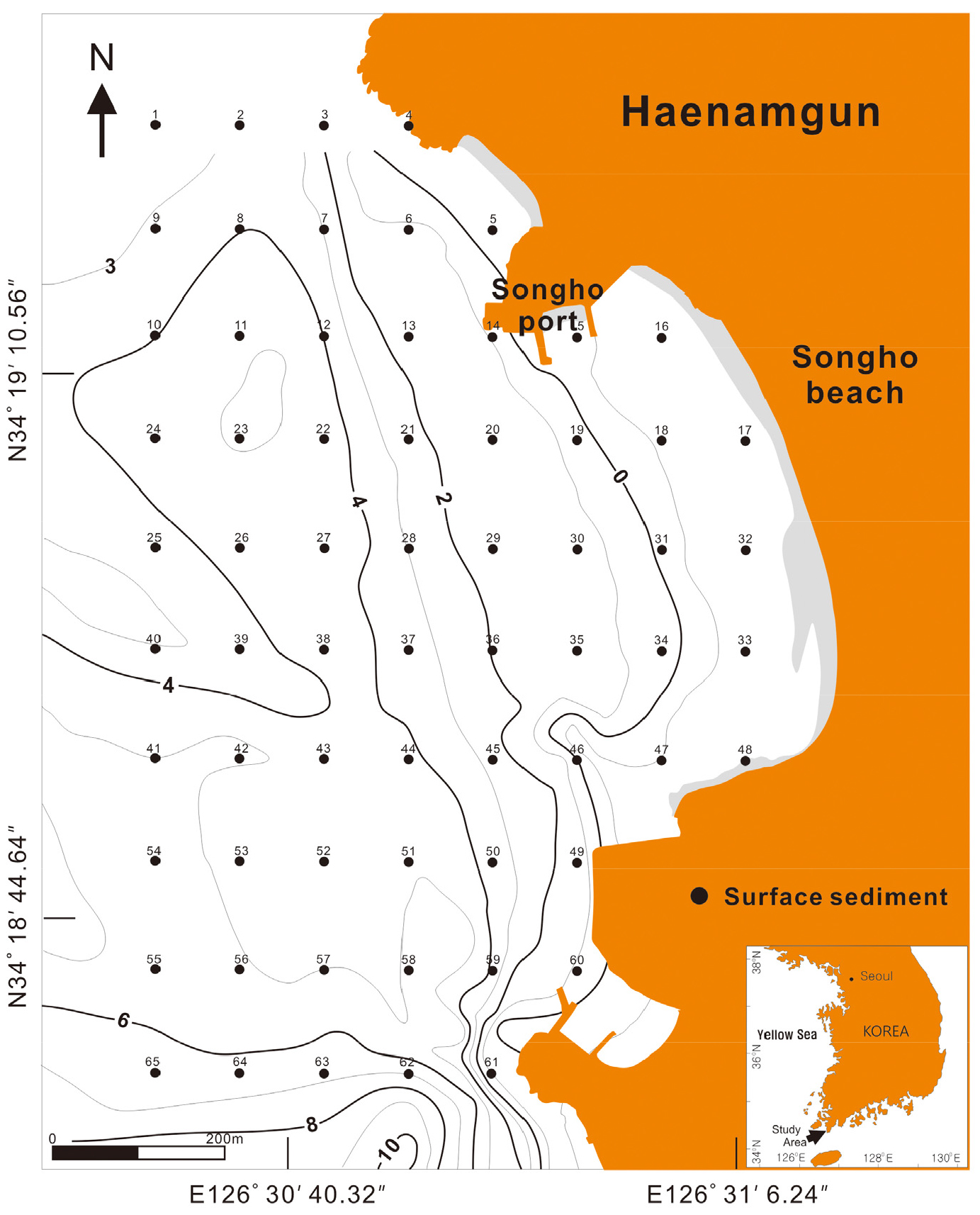

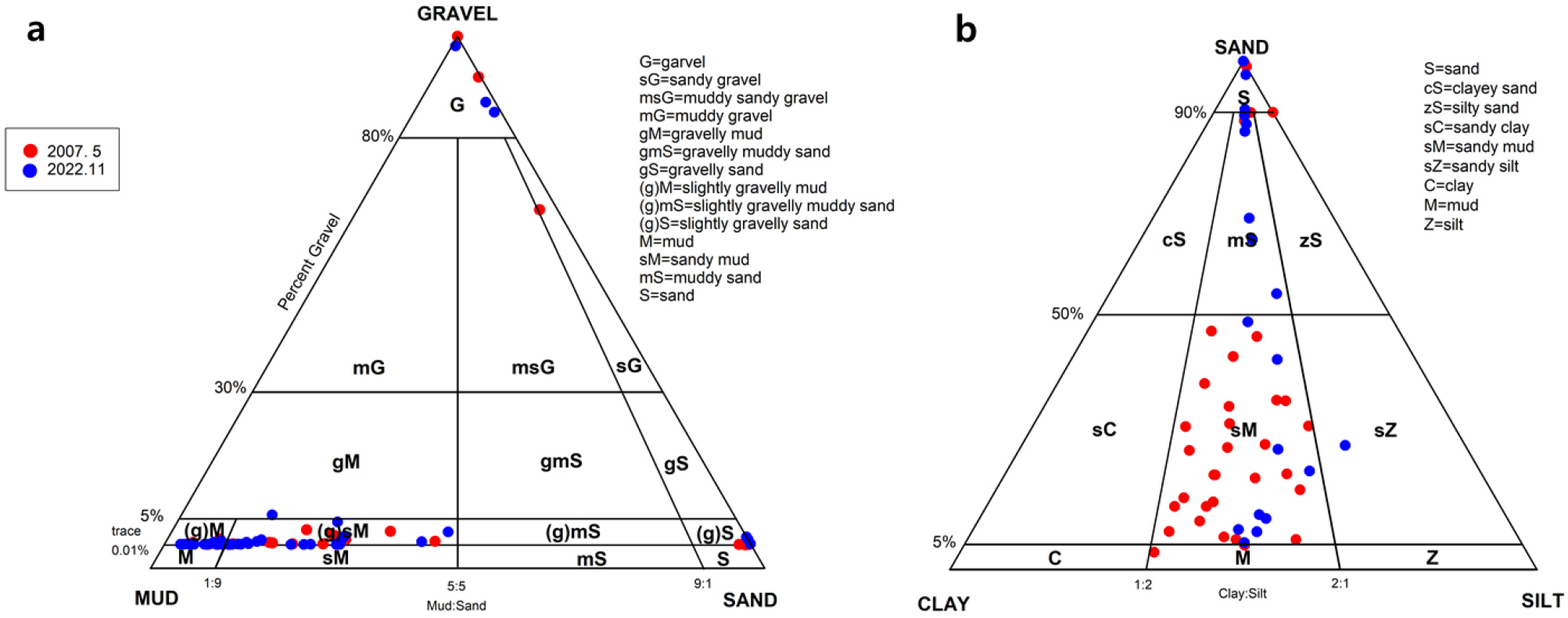

연구지역에서 표층퇴적물의 중장기적인 변화를 알아보기 위해 15년간의 표층퇴적물 함량 변화를 살펴보았다(Table 1). 함량 변화는 DL(수심 0 m)을 기준으로 조간대 퇴적물(12개)과 조하대 퇴적물(53개)를 구분하였다. 그 결과, 2007년 조간대 지역 12개 정점의 자갈, 모래, 실트, 점토의 평균 함량은 각각 13.2, 80.3, 3.9, 2.6%로 조립퇴적물(자갈, 모래)의 함량이 93% 이상을 차지하는 것으로 나타났으며, 실트와 점토는 상대적으로 낮은 함량을 보였다(Table 1). 15년이 지난 2022년에는 자갈, 모래, 실트, 점토가 각각 14.8, 78.5, 3.6, 3.4%로 나타나 자갈, 점토가 각각 1.6, 0.9% 씩 증가하였고, 모래, 실트가 각각 2.3, 0.3% 가량 감소하였다(Table 1). DL 보다 낮은 수심에 있는 2007년 조하대 지역의 자갈, 모래, 실트, 점토의 함량은 각각 2.2, 27.3, 32.8, 37.7%로 실트와 점토 같은 세립퇴적물의 함량이 자갈, 모래와 같은 조립퇴적물에 비해 2배 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 2022년에는 이 함량들이 각각 2.3, 22.6, 41.4, 33.7%로 나타나 자갈, 실트가 0.1, 8.6% 가량이 증가하였으며 모래, 점토가 4.7, 4.0% 씩 감소하였는데 실트의 함량이 가장 큰 증가폭을 보이는 것으로 나타났다.

Table 1.

Summary of grain size characteristics and changes in surface sediments in the study area during the period 2007-2022

따라서, 지난 15년 동안(2007~2022) 조립퇴적물이 우세한 조간대에서는 자갈이 증가하고 모래가 감소한 반면, 세립퇴적물이 우세한 조하대에서는 실트가 증가하고 점토가 감소하는 특징을 보였다.

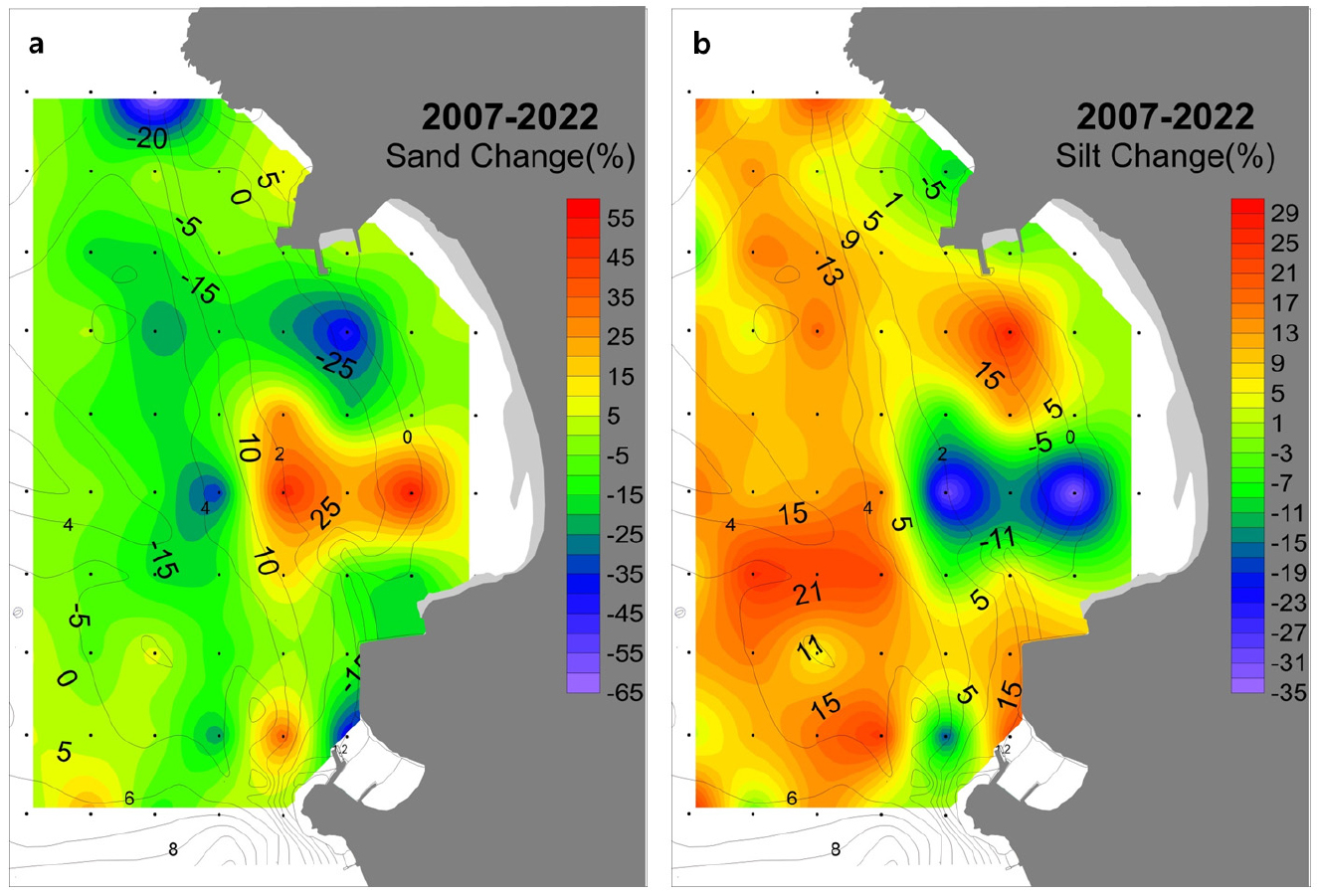

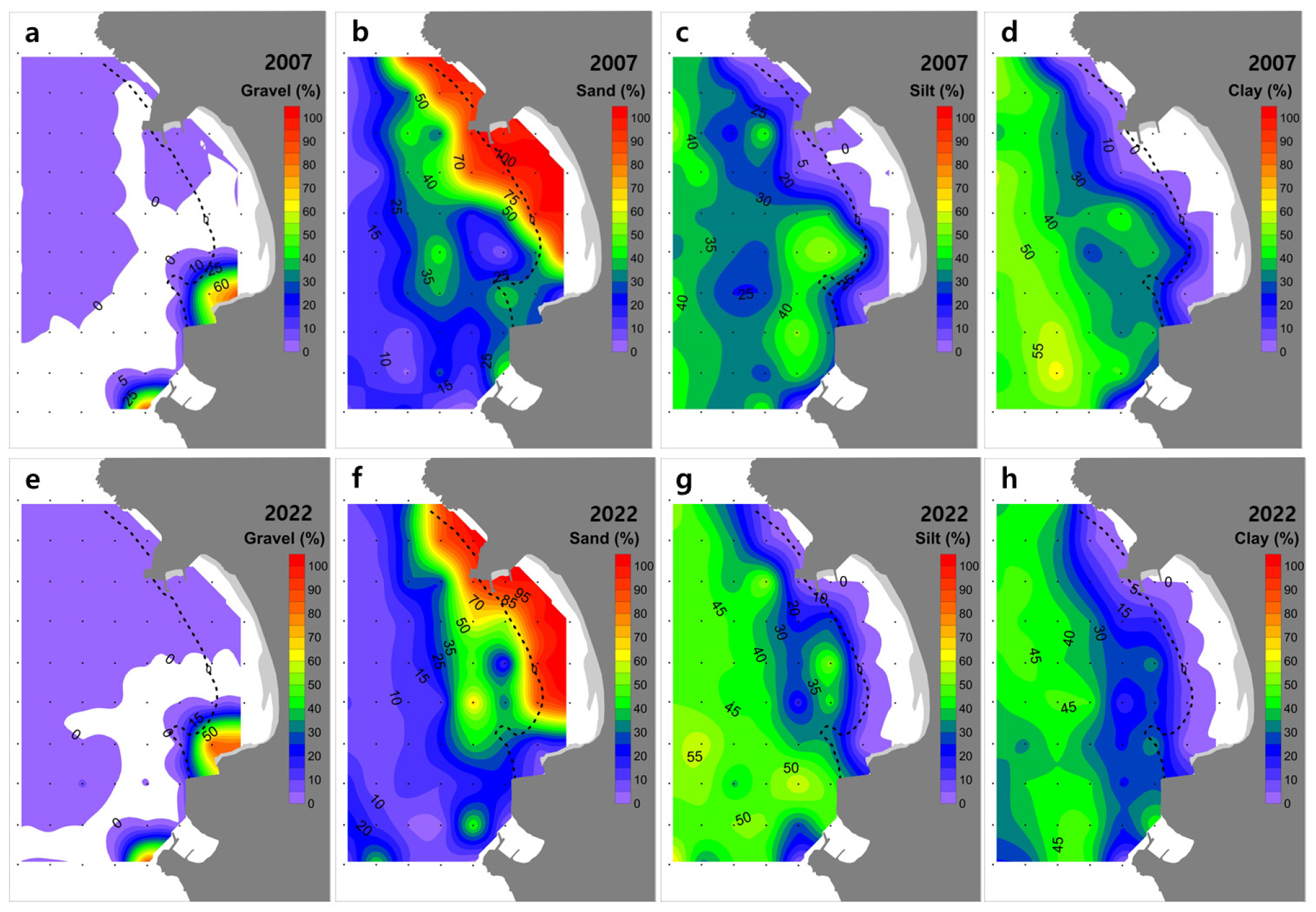

Fig. 2는 2007년(a,b,c,d)과 2022년(e,f,g,h)의 연구지역 표층퇴적물 함량 분포도이다. 2007년 자갈은 연구지역 남측에 위치하고 있는 암반지역 주변에서 제한적으로 분포하였다(Fig. 2a). 모래는 60% 이상의 다소 높은 함량으로 연구지역의 해안선을 따라 나타났는데, 특히 송호리 선착장 주변에서 조하대 쪽으로 볼록한 분포를 보였다(Fig. 2b). 실트와 점토는 조하대에서 넓은 분포를 보였는데, 실트에 비해 점토의 함량과 분포 범위가 상대적으로 높고 넓게 나타났다(Fig. 2c, 2d). 15년 뒤인 2022년의 자갈은 2007년에 비해 크게 달라진 것은 없었지만(Fig. 2e), 모래, 실트, 점토 퇴적물에 있어 큰 변화가 나타났다. 먼저, 모래는 송호리 선착장 주변을 중심으로 DL을 넘어 조하대 쪽으로 볼록하게 분포했던 부분이 감소하였고 전반적으로 해안선을 따라 남하하는 경향을 보였다(Fig. 2f). 15년 동안 구역별 모래의 증감은 Fig. 3b를 통해서 뚜렷하게 확인할 수 있었는데 송호선착장 남측에서는 모래가 감소한 반면, 보다 남측에서는 DL을 넘어서 조하대 방향까지 모래가 증가한 것을 확인할 수 있었다. 실트는 2007년에 DL 주변과 보다 조하대 바깥쪽에서만 제한적인 분포를 보였던 것에 비해 2022년에는 조하대 지역에서 40% 이상 값으로 광범위한 분포를 보였고 이 역시 Fig. 3c를 통해서 증가된 경향을 확인할 수 있었다. 마지막으로 점토는 2007년 조하대 지역에서 가장 높은 함량을 보였던 퇴적물이었지만 2022년에는 자갈 다음으로 가장 낮은 함량을 보이게 되었고 DL의 바깥쪽의 조하대 지역에서만 40% 가량의 함량으로 분포하며(Fig. 2h) 실트와는 대조적인 형태를 보였다(Fig. 3d).

Fig. 2.

Distribution maps of surface sediment composition in the study area in 2007 and 2022. Composition distribution of gravel (a, e), sand (b, f), silt (c, g), and clay (d, h) in 2007 and 2022 are shown above and below, respectively. The thick dotted line in the map represents the DL (the approx. lowest low water line).

따라서, 지난 15년 동안(2007~2022) 표층퇴적물의 공간분포도를 통해 모래는 DL을 따라 남하하며 연구지역 북측에서는 감소를 남측에서는 증가하였고 실트는 DL 바깥쪽 조하대지역에서 전반적으로 증가하였으며 점토는 감소하는 경향을 보였다.

3.2 표층퇴적물의 입도상수 변화

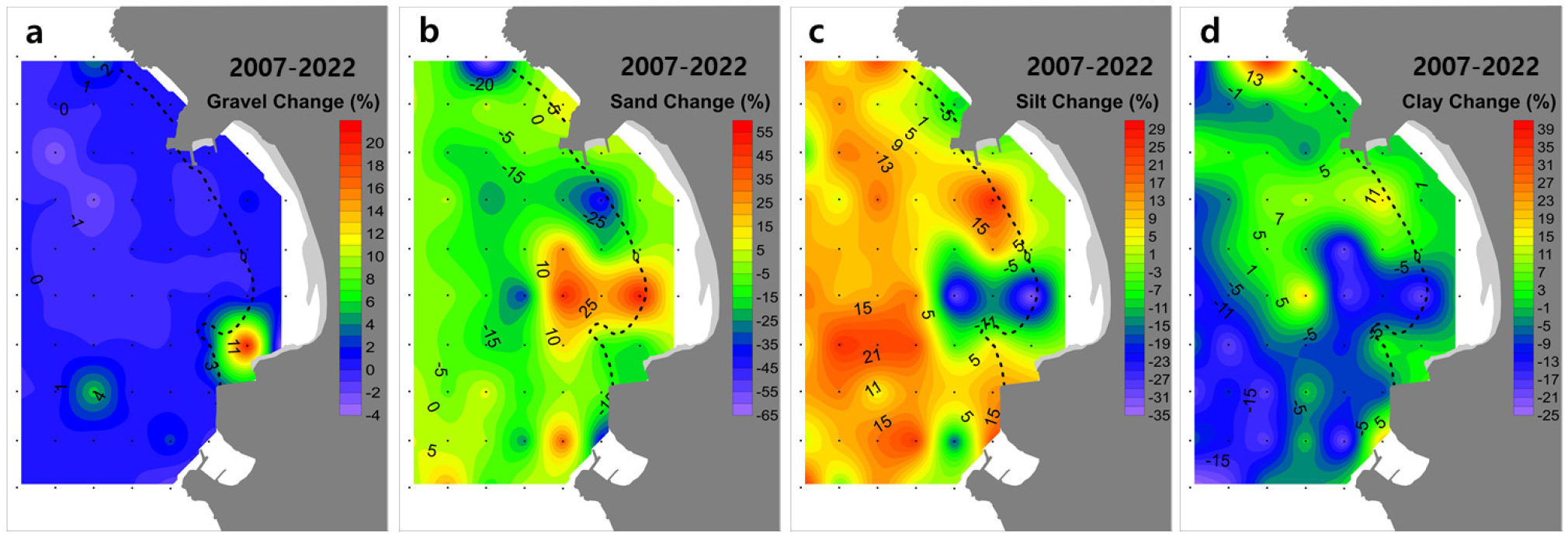

표층퇴적물의 입도상수인 평균입도, 분급, 왜도의 변화를 DL(수심 0 m)을 기준으로 조간대 퇴적물(12개)과 조하대 퇴적물(53개)로 구분하여 알아보았다(Table 1). 2007년 조간대 퇴적물의 평균입도는 2.2Ø로 세립 모래(fine sand)에 해당되었고, 분급은 0.8Ø로 적당한 분급(moderately sorted)을 보였으며 왜도는 0으로 좌우 대칭의 형태(near-symmetrical)를 띄었다. 다음 조하대 퇴적물의 평균입도는 6.7Ø로 중립실트(medium silt)에 해당되었고 분급은 2.81Ø로 매우 좋지 않은 분급(very poorly sorted)을 보였으며 왜도는 –0.01로 조간대와 비슷한 좌우 대칭(near-symmetrical)의 형태를 띠었다. 15년 뒤인 2022년 조간대 퇴적물의 평균입도는 2.0Ø 로 0.2Ø 가량 조립해졌고 분급은 평균 0.9Ø 로 0.1Ø 가량이 불량해졌으며 왜도는 0.01로 2007년에 비해 미비한 변화를 보였다(Table 1). 조하대에선 평균입도가 6.5Ø로 0.3Ø 가량 조립해졌고, 분급은 2.87Ø로 0.05Ø 가량 더 불량해졌다. 왜도는 0.21로 0.22 가량 변화하였는데 이는 대칭의 형태에서 조립의 꼬리를 갖는 세립쪽으로 치우처진 형태(fine-skewed)를 띄게 되었다(Table 1).

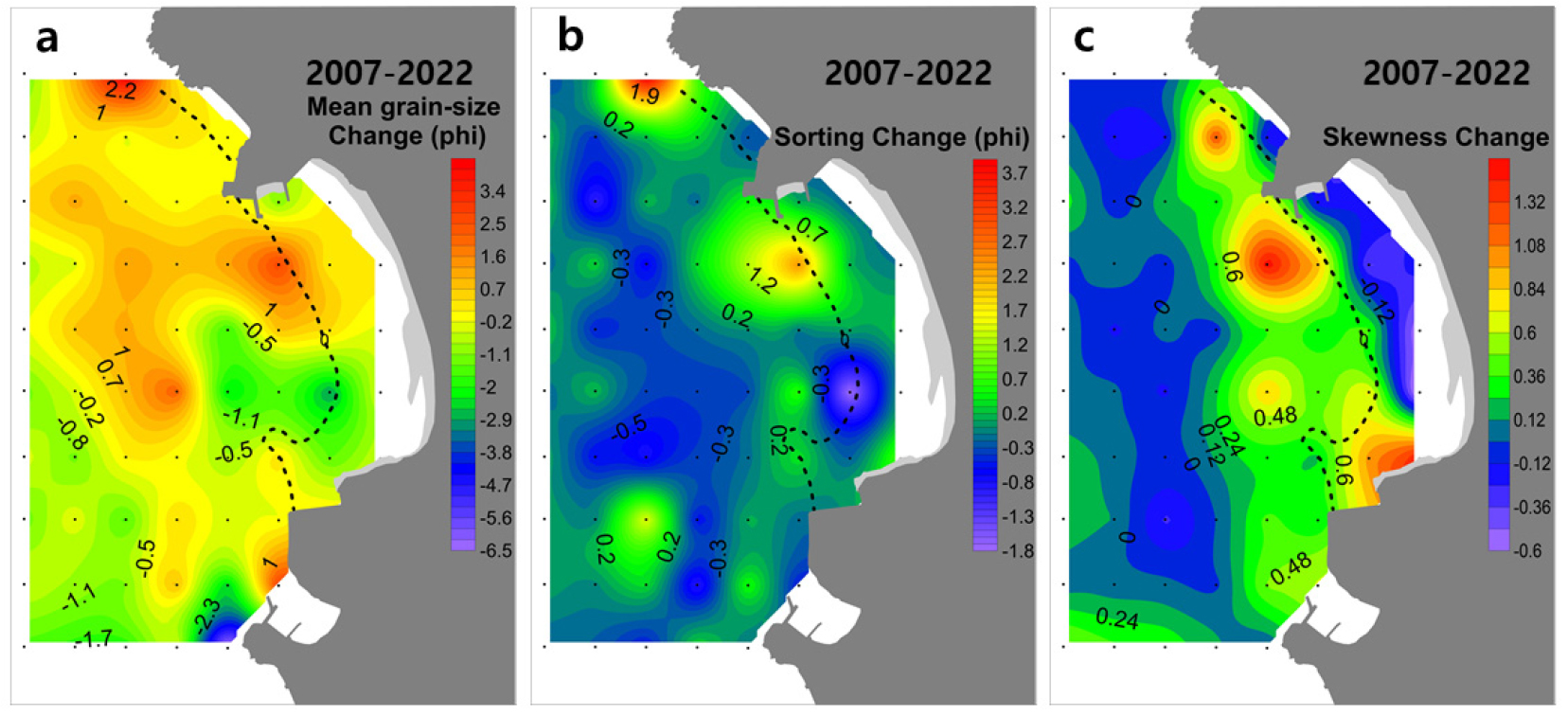

Fig. 4는 2007년(a,b,c)과 2022년(d,e,f)의 연구지역 표층퇴적물의 입도상수 분포도이다. 2007년 평균입도 공간분포를 통해 송호선착장 주변에서는 2~3Ø 가량의 조립한 퇴적물이 분포하고 있었는데(Fig. 4a) 2022년에 이곳은 점차 세립화 되었으며 조립한 퇴적물들이 DL을 따라서 연구지역의 남측으로 점차 확장된 경향을 볼 수 있었다(Fig. 4d). 2007년과 2022년의 분급의 공간분포 또한 평균입도의 변화 경향과 유사한 형태를 띠었는데 2007년에 송호선착장을 중심으로 DL 주변에서 분급이 좋은 퇴적물이 분포하고 있었지만 2022년에는 그 지역에서의 분급이 불량해졌으며 분급이 좋은 퇴적물의 분포 경향이 DL을 따라서 남하하였다(Fig. 4b, 4d). 2007년 왜도는 조하대에서 전반적으로 양의 왜도 값을 보였지만 송호선착장 주변과 암반지역에서 제한적으로 음의 왜도 값을 보였고 2022년에는 음의 왜도 값을 보였던 지역을 중심으로 양의 왜도 값이 나타났다(Fig. 4c, 4f).

전반적으로 지난 15년간 평균입도는 전반적으로 조하대를 중심으로 조립화 되었으며 분급 또한 불량해지는 경향을 보였고(Fig. 5a, 5b), 왜도는 송호선착장 주변과 암반지역의 제한적인 곳에서만 변화를 보였다(Fig. 5c).

4. 토 의

4.1 송호해빈 조간대의 모래감소와 유출

4.1.1 하천의 갯수와 강수량의 감소

모래 퇴적물은 해빈으로서의 역할을 하는데 가장 중요한 요소 중 하나이다. 지난 2007년과 2022년의 퇴적물의 분포 변화를 통해 자갈을 제외한 나머지 퇴적물 입도는 독특하게 변화된 것으로 나타났는데 모래와 점토는 각각 5, 3% 가량 감소한 반면, 실트는 약 7% 가량이 증가하였다(Fig. 2, 3).

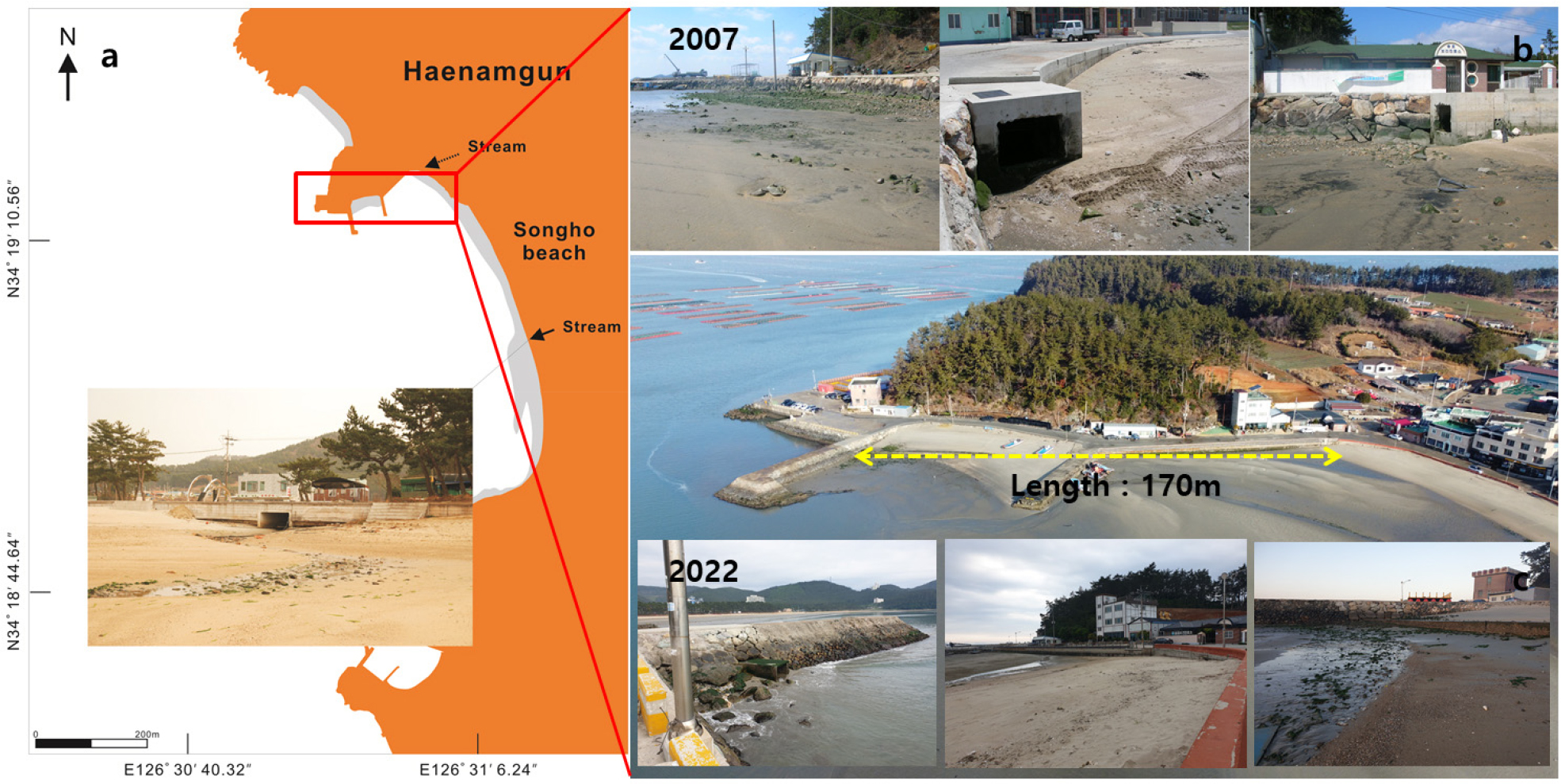

연구지역 해빈의 모래는 표층퇴적물의 공간분포를 통해 퇴적물의 공급원이 외해(offshore)가 아니라 육상의 하천(stream)을 통해서 주로 이루어지는 것으로 볼 수 있다. 연구지역에 유입되는 하천은 과거 2007년에는 송호항 선착장쪽의 북측 1곳과 해빈 중앙부 1곳으로 총 2곳이었지만(Fig. 6a, 6b) 15년이 지난 2022년에는 해빈 북측 하천이 연장 공사로 인해 송호항 선착장의 방파제를 관통하여 조하대까지 약 170 m 길이의 하수관 형태로 이어져있다(Fig. 6c). 현재는 연구지역 해빈의 모래 공급원은 해빈 중앙부에 있는 이 하천이 유일하다고 볼 수 있다(Fig. 6a). 연구지역으로 유입되는 하천은 평소에는 거의 흐르지 않고 강수가 발생될 때만 유입이 되는 형태로 지난 20년 동안의 연구지역을 포함한 해남지역의 강수량을 살펴보았다(Fig. 7). 연구지역 강수량은 지난 20년 동안 증감을 반복하면서 변화하였지만 여름철의 강수량 변화가 겨울철에 비해서 상대적으로 크게 나타났으며 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며 이를 통해 하천을 통한 해빈으로의 모래 공급 또한 감소시키며 해빈의 모래 감소에도 영향을 주었을 것으로 판단된다.

4.1.2 양빈(beach nourishment)

국지적인 연안개발 및 지구 온난화로 인한 해수면 상승으로 연안침식에 따른 피해가 큰 해빈에서 해빈 본연의 기능을 원활하게 수행하기 위해 현재 양빈은 불가피한 실정이다. 연구지역 해빈에서도 해남군이 매년 양빈을 실시하고 있는데 해빈 북쪽을 중심으로 퇴적된 모래를 많은 침식을 보이는 해빈의 남쪽으로 이동시켜 평탄화 시키는 방법으로 최근 7년 동안 2017년, 2019~2022년까지 총 5회, 2,443 ㎥의 양을 양빈하였다. 이러한 연구지역의 양빈 양과 방법을 통해 조간대의 모래가 2007년에 비해 2022년에 남하하여 분포하는 경향에 상당한 영향을 주었을 것으로 판단된다(Fig. 2b, 2f).

4.2 송호해빈 조하대의 실트 증가와 점토 감소

4.2.1 조하대 주변 양식장의 증가와 해안선의 변화

항공사진을 통해 연구기간 동안의 연구지역 주변의 해안선 및 양식장 분포 변화를 살펴보았다(Fig. 8). 연구지역 해안선은 인공구조물인 선착장과 방파제 등이 연구지역 남쪽 갈두항과 맞은편에 있는 서화도를 중심으로 2008년에 비해 2021년에 추가적으로 축조되었고(Fig. 8) 처음 연구를 시작한 2007년 연구지역 주변에는 조하대 지역에 겨울철에만 한시적으로만 설치되었다가 수온이 오르는 봄이 되면 다시 철수되는 뜬발식 김양식장이 넓게 분포하고 있었는데(Fig. 8a) 13년 뒤인 2021년에는 이 양식장들이 없어지고 연중 내내 설치가 되어져 있는 가두리 형태의 전복 양식장으로 교체가 된 것을 확인할 수가 있었다(Fig. 8b). 이를 통해 연구지역 조하대 지역에 유속변화에 영향을 주었을 것이며 이러한 영향을 표층퇴적물의 분포 변화에도 영향을 주었을 것으로 보인다. Cha et al.(2014)에 따르면 가두리 형태의 전복 양식장으로 입사하는 조류의 수직적 유속 변화를 살펴보기 위해 수조실험 대조군으로 현장 양식장에서 수심 1 m, 수심 5 m 지점에서 각각 유속 측정을 한 결과, 표층에 해당되는 수심 1 m (0.11 ㎧)에 비해 수심 5 m (0.42 ㎧)에서 약 4배 증가하였다. 물론 5 m 이상의 수심에서의 유속변화가 어떻게 되는지에 따른 유속 측정은 필요하겠지만 연구지역 퇴적물의 채집이 4 m 내외에서 이루어진 것을 감안하면 수심 1 m와 5 m 수심에서의 유속변화는 의미가 있다고 볼 수가 있을 것이다. 따라서 연구지역 조하대 지역에서 평균 37.7%로 넓은 범위에 걸쳐 분포하고 있었던 점토는 15년 뒤인 2022년엔 약 4% 감소하였고 2007년에 32.8%로 점토 다음의 함량을 보이며 제한적인 분포를 보였던 실트는 8.6% 가량 증가하여 가장 높으며 넓은 분포를 보이게 되었는데 이는 가두리 양식장 주변에서 표층에 비해 수심이 깊어지면서 유속이 증가하는 조류의 특성으로 입도가 가장 세립하고 가벼운 점토퇴적물이 선택적으로 제거시키면서 조하대 표층퇴적물의 실트화를 초래한 것으로 보인다. 또한 이러한 표층퇴적물의 실트화 경향은 Folk(1968)의 삼각다이어그램에 도시한 결과에서도 나타나는데 도시된 퇴적상의 갯수가 2007년에는 10개였지만 2022년에는 8개로 감소하며 단순화되는 경향을 보였다(Fig. 9). 특히 자갈이 포함되지 않은 퇴적물의 경우, sM 퇴적상에서 그 변화가 두드러졌는데 2007년 sM 퇴적상을 보였던 정점들은 27개로 모래, 실트, 점토의 함량이 각각 20.1%, 37.5%, 42.4%였지만 2022년에 이 퇴적상을 보였던 정점의 개수는 10개로 줄어들며 모래, 실트, 정점의 함량이 각각 18.7%, 45.3%, 35.9%로 실트가 약 6.8% 증가한 반면, 점토는 약 6.4% 감소하였고 삼각다이어그램에서 다소 실트 쪽으로 치우친(shifting) 경향을 보였다. 따라서 항공사진을 통한 연구지역 주변 환경의 변화와 삼각다이어그램의 도시 결과는 조하대 주변 표층퇴적물의 실트화의 영향으로 판단된다.

4.2.2 해저지형

연구지역에서 제한된 모래 공급원과 강수량의 감소, 양빈과 연구지역 주변의 해안선 변화 및 전복 가두리 양식장의 축조 등의 요인으로 지난 15년간 연구지역 조하대 주변에서 가장 큰 변화를 보인 퇴적물은 모래와 실트임을 알 수 있었다(Fig. 2, 3, Table 1).

연구지역 해저지형은 조간대에서부터 조하대에 이르기까지 기본수준면 하 10 m 아래까지의 수심구배를 보이고 있는데 전반적으로 북쪽에 비해 남쪽의 지형 기복이 상대적으로 복잡한 형태를 띠고 있었다. 해안선으로부터 DL까지는 완만한 지형형태를 보이고 있었고 기본수준면 하 약 4 m 까지 상대적으로 급경사와 완만한 지형이 계단형으로 반복되고 있었다(Fig. 1). 퇴적물의 퇴적에 큰 영향을 주는 해저지형은 퇴적물을 담는 그릇역할을 한다. Fig. 10은 지난 15년간 가장 많은 변화를 보인 퇴적물 중 모래와 실트의 함량 변화를 투영시켜 본 것이다. 그 결과, 모래는 해빈의 남측 암반 지역의 지형 기복이 다소 불규칙적이며 상대적으로 급격하게 수심이 낮아지는 곳을 중심으로 증가하며 조하대 방향으로 확산되는 경향을 보였다(Fig. 10). 반면, 송호항 남측의 수심 기복이 완만한 제한된 곳에서만 감소하였다. 그리고 실트는 모래가 증가하였던 수심 구배가 컸던 곳을 제외하고는 거의 모든 조하대지역에서는 증가하였고 이곳은 해저지형의 수심 구배가 완만한 곳이다. 따라서 모래는 해안선을 따라 남하하다 수심이 급격하게 낮아지는 골(velly)을 통해 조하대로 유출, 확산되었고 실트는 지형적인 영향으로 조하대를 전반적으로 피복시키게 된 것으로 보인다(Fig. 10).

15년 동안에 나타난 모래와 실트의 함량 변화는 이 해저지형에서 발생한 모든 수리역학적인 현상들의 결과로 볼 수 있다. 이는 그 결과가 중장기적으로는 수리역학적으로 평형을 이루게 될 것이기 때문이다. 이 연구지역에서 퇴적물 함량 변화에 영향을 미치는 것으로는 단기적인 요인과 중장기적인 요인의 두 가지로 크게 나눌 수 있다. 해저지형 그 자체와 이 지역의 하천 개발과 방파제, 양식장 등 인위적인 것과 연간 강수량의 변화는 주로 중장기적인 요인에 해당되고, 태풍, 홍수 및 양빈 등은 주로 단기적인 요인에 해당될 것이다. 그러나 태풍과 홍수와 같은 단기적인 요인에 대한 연구는 아직 미진한 실정이다. 중장기적인 변화는 단기적인 변화가 누적되어 나타나는 것이므로, 이 지역에서 보다 정확한 퇴적 프로세스를 규명하기 위해서는 단기적인 수리역학적인 연구가 더 필요할 것으로 보인다.

5. 결 론

1.2007년과 2022년의 15년간 송호해빈을 포함한 연구지역 표층퇴적물 중 가장 큰 변화를 일으킨 퇴적물은 실트와 모래, 점토 순이었고 조립퇴적물이 우세한 조간대에서는 자갈이 증가하고 모래가 감소한 반면, 세립퇴적물이 우세한 조하대에서는 실트가 증가하고 점토가 감소하였다.

2.표층퇴적물의 공간분포 변화를 통해, 조간대에서 크게 감소한 모래는 해안선을 따라 남하하였고 실트는 조하대에서 넓은 범위에 걸쳐 분포하였다. 점토는 실트가 증가하는 만큼 감소하며 조하대 바깥쪽에서 남북방향으로만 분포하였다. 연구지역 표층퇴적물의 평균입도는 전반적으로 조하대를 중심으로 조립화 되었으며 분급은 불량해졌다. 왜도는 송호선착장 주변과 암반지역의 제한적인 곳에서만 변화가 크게 나타났다.

3.지난 15년간 연구지역 해빈에서 모래는 공간분포 경향을 통해 외부 유입이 아닌 육상의 하천을 통해 공급되는 것을 유추할 수 있으며 그러한 모래 공급원인 하천의 갯수가 감소하였다. 연구지역의 강수량 또한 지난 20년 동안 지속적으로 감소하는 것으로 보아 육상으로의 모래 공급량에도 큰 영향을 주었을 것으로 보인다. 최근 7년 동안 해빈 북쪽으로 퇴적되어 있는 모래를 상대적으로 침식이 진행되고 있는 해빈의 남쪽으로 이동시켜 평탄화하는 형태의 양빈과 연구지역의 해저지형을 통해 해빈에 퇴적된 모래가 주로 해안선을 따라 남하하거나 조하대 방향으로 유출되는 것으로 판단된다.

4.조하대에서는 실트가 크게 증가하였고 점토는 감소하는 등의 대조적인 퇴적물 변화가 나타났다. 이것은 항공사진을 통해 확인된 연구지역 조하대에 위치한 양식장의 증가가 그 원인으로 판단된다. 또한 겨울과 봄에 한시적으로 설치되었다가 철거하는 뜬발식 김양식장에서 연중 내내 설치되어 있는 전복 양식장으로 바뀌게 되면서 양식장을 중심으로 유속의 수직변화로 연구지역 조하대 표층퇴적물의 선택적 제거로 실트화가 된 것으로 보인다. 이러한 실트화는 Folk(1968) 삼각다이어그램을 통해서도 퇴적상의 단순화와 도시된 몇몇 퇴적물들의 실트 쪽 치우침(shifting) 경향을 통해서도 확인된다.

5.연구지역의 해저지형은 북쪽에서 남쪽으로 갈수록 지형구배가 급해지는 경향을 보이고 있다. 조간대에서부터 조하대에 이르기까지 급한 경사와 완만한 경사가 반복되는 계단형의 해저지형을 보이고 있는데 전반적으로 모래는 퇴적물 공간분포를 통해 수심이 깊은 곳으로 남하함으로써 연구지역 해빈의 모래유출이라는 결과를 가져온 것으로 보인다. 그리고 조하대에서 가장 큰 증가를 하였던 실트는 수심구배가 크지 않은 완만한 지형을 중심으로 육지 방향으로 확산하는 형태로 나타났다.

6.연구지역 조하대 표층퇴적물에 있어 중장기적 변화의 결과는 모래와 실트퇴적물의 분포 경향을 통해 분명하게 나타났다. 이러한 변화의 주된 원인은 해저지형 그 자체와 이 지역에서의 여러 가지 인위적인 개발과 연간 강수량의 변화와 같은 주로 중장기적인 요인에 의한 것으로 판단된다. 중장기적인 결과는 단기적인 결과가 누적된 것이므로 이 지역에서 보다 정확한 퇴적 프로세스를 이해하기 위해서는 아직 연구되어 있지 않은 단기적인 수리역학적인 연구가 더 필요할 것으로 보인다.